連載「日本農業の岐路 ~自給率向上と持続可能な農業への挑戦~」概要

本連載では、日本農業が直面する課題と未来の可能性を探る。

就農人口の減少と高齢化、食料自給率の低下という現実を踏まえつつ、農家の経済的困難や農産物の流通構造の問題にも切り込んでいく。

特に、地方の過疎化と農業の衰退という密接に関連した問題に焦点を当て、持続可能な農業と地方創生の両立に向けた具体的な道筋を示す。

ソーラーシェアリングなどの新たな農地活用法や高付加価値農業の可能性、食品廃棄問題の解決策など、総合的な視点から日本の食と農の未来を考察していく。

目次

世界情勢の変化と日本農業の新たな可能性

あなたは今朝、いつものようにスーパーで買い物をしていたとき、ふと気づいたことはないだろうか。野菜や果物の値札に記された産地名が、以前より「国産」の表示が増えていることに。

これは偶然ではない。世界は今、大きな転換点を迎えている。

「デグローバリゼーション」——この言葉を聞いたことがあるだろうか。グローバル化の逆行、つまり国際的な相互依存関係が弱まり、各国が自国の利益を優先する動きが加速している。パンデミック、ウクライナ紛争、米中対立といった世界的危機を経て、食料安全保障の重要性が再認識され、各国は自国の食料生産能力の強化に舵を切り始めた。

この世界的潮流は、日本農業にとって千載一遇のチャンスとなりうる。

食料安全保障の再評価と日本の現状

「食料は国防なり」——この言葉の重みを、私たちは改めて実感している。

世界農業食糧機関(FAO)の最新データによれば、2024年の世界の食料価格指数は過去10年間で最高値を記録し、前年比15.3%上昇した。特に穀物価格は22.7%も高騰している。食料の国際市場は不安定さを増し、輸入依存度の高い国々にとって深刻なリスクとなっている。

第一回でも解説したが、日本の食料自給率はカロリーベースで約37%。先進国の中で最低水準だ。これは言い換えれば、私たちの食卓の6割以上が海外に依存しているということ。もし国際情勢の悪化により食料輸入が滞れば、日本は深刻な食料危機に直面する可能性がある。

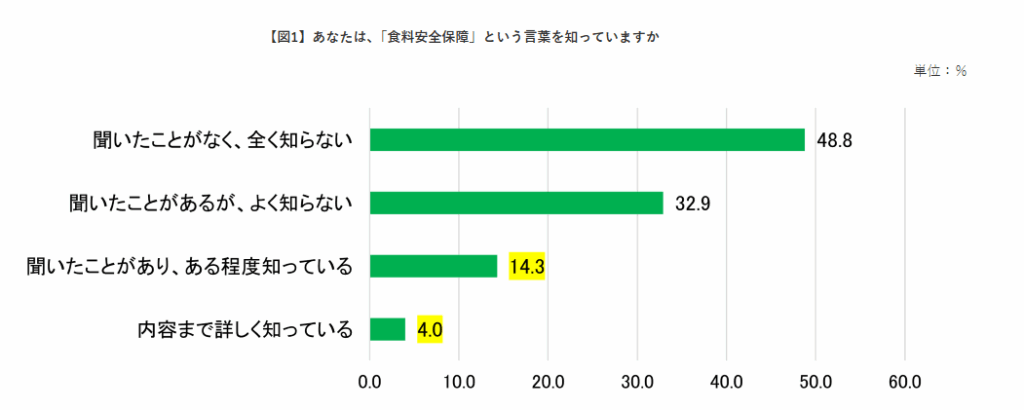

MS&ADインターリスク総研が2024年11月に、全国の消費者1,000人を対象に実施した「食料安全保障をテーマとするアンケート調査」からは、「食料安全保障」という言葉自体は浸透していないものの(約81%がよく知らない、全く知らない)、食料安全保障は達成されていないという人の割合は約63%と半数以上に上っている。昨今の深刻な農産物の市場流通停滞と価格高騰により、国内の食料自給についての危機感は醸成されつつあり、この危機感が日本農業の価値を見直す契機となっている。

(図1. 出典「消費者の食料安全保障に関する意識について」 2024年版アンケート調査 MS&ADインターリスク総研株式会社 https://www.irric.co.jp/topics/press/2025/0203.php)

高付加価値農産物の輸出拡大——日本農業の新たな活路

デグローバリゼーションにより、自由貿易に制約がかかった場合、日本の輸出産業に大きな機会が訪れる可能性が高い。

特に世界的な農産物の輸出国である米国が関税の報復合戦により、米国からアジア圏内における輸出量が低減した場合、大きな転機が訪れる可能性がある。

また、 「量より質 」という流れでは、これ以前より日本の農産物は優位性を発揮している。

「日本の農産物は高くて売れない」——そんな固定観念を覆す動きが加速しているのだ。

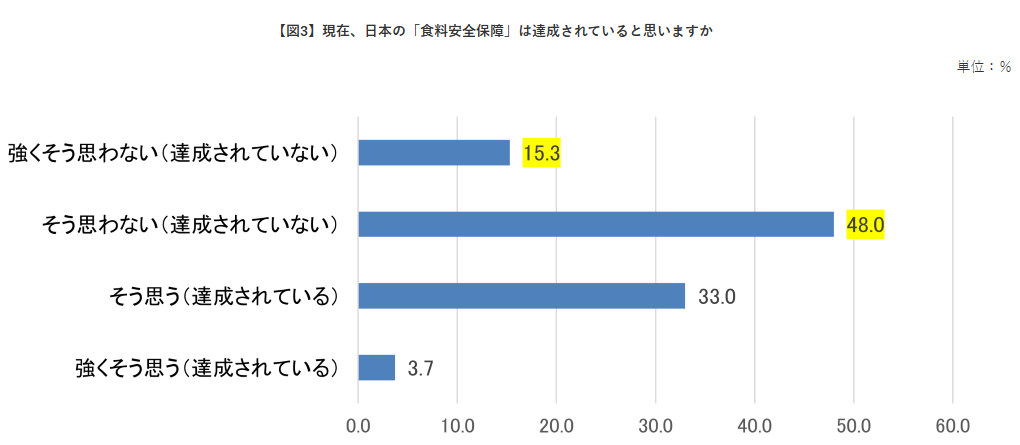

農林水産省の統計によれば、日本の農林水産物・食品の輸出額は2023年に1兆5,000億円を突破し、10年前の約3倍に成長した。(図2)

特に注目すべきは、和牛や高級果実といった高付加価値商品の伸びだ。

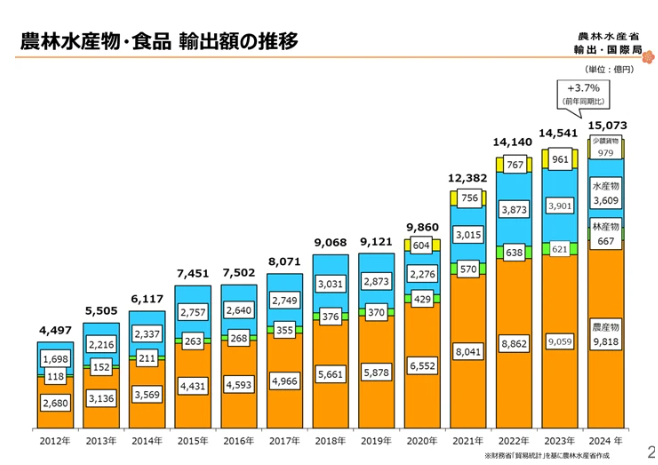

特に「WAGYU」はブランド化され、シンガポール、香港、台湾などサプライチェーンが近接し、地域面積上の制約から畜産資源を十分にもたない国へ強い訴求力が表れている。(図3)

また、日本産いちごの輸出額は5年間で4倍に拡大し、2023年には150億円を超えている。

なぜこのような成長が可能となったのか?

それは「日本品質」への国際的評価の高まりと、アジア諸国の富裕層の増加が背景にある。中国や東南アジアの富裕層は日本産農産物の安全性、美味しさ、見た目の美しさに高い価値を見出し、プレミアム価格でも購入する傾向が強まったためという見方が強い。

(図2. 農産物の輸出高推移 出典:農林水産省)

(図3. 政府設定の牛肉輸出目標 出典:一般社団法人 日本畜産物輸出促進協会)

海外輸出のチャネル開拓——成功への道筋

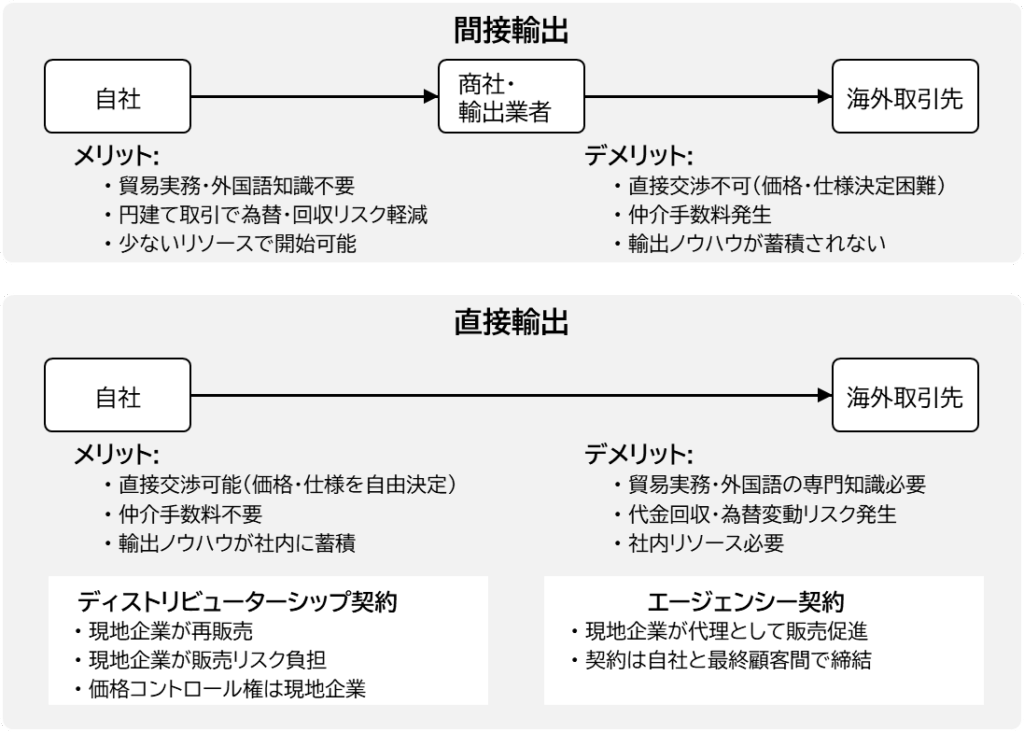

では、実際に農産物を海外に輸出するには、どのようなチャネルを選ぶべきだろうか。大きく分けて「間接輸出」と「直接輸出」の2つの方法がある。(図4)

間接輸出とは、国内の商社や輸出業者を通じて海外に販売する方法だ。このメリットは、貿易実務や外国語の知識が不要で、円建て取引により為替変動リスクや代金回収リスクを抑えられる点にある。また、社内リソースをあまり使わずに輸出を始められる。一方、デメリットとしては、海外の取引先と直接交渉できないため、価格や仕様、デザインなどの決定が難しく、仲介者の手数料が発生する点、そして輸出ノウハウが社内に蓄積されない点が挙げられる。

直接輸出とは、自社が直接海外の取引先と契約を結び、輸出を行う方法だ。このメリットは、海外の取引先と直接交渉できるため、価格や仕様、デザインなどを自由に決定できる点、仲介者の手数料が不要な点、そして輸出ノウハウが社内に蓄積される点にある。一方、デメリットとしては、貿易実務や外国語の知識などの専門知識が必要となり、代金回収リスクや為替変動リスクが発生する点、そして社内リソースが必要となる点が挙げられる。

直接輸出を選択する場合、さらに「ディストリビューターシップ契約」と「エージェンシー契約」の2つの形態がある。

ディストリビューターシップ契約では、自社が契約を締結した現地企業に製品を販売し、その企業が現地で再販売を行う。この場合、現地企業が販売リスクを負うが、価格コントロール権は原則として現地企業にある。

一方、エージェンシー契約では、契約を締結した現地企業が仲介役となり、自社が直接エンドユーザーに販売する。この場合、自社が価格コントロール権を持つが、現地販売リスクも自社が負うことになる。

自社内のリソースに限りがある場合や、輸出の経験が少ない場合は、まず間接輸出から始めるのが賢明だろう。

(図4 農産物の輸出形態)

輸出促進法の活用により輸出のハードルは下がってきている

2020年に施行された「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(輸出促進法)は、日本の農林水産物・食品の輸出を促進するための強力な法的枠組みを提供している。この法律は規制ではなく、推進・バックアップが主な内容で、先細りが懸念される第一次産業への根本的な支援策となっている。

2022年の改正では、民間登録発行機関による輸出証明書の発行が可能となり、証書発行のスピード化が期待できるようになった。これにより、輸出手続きの煩雑さが軽減されている。

輸出時にクリアすべき規制と対策

農産物を海外に輸出する際には、様々な規制をクリアする必要がある。特に重要なのが、輸出先国の食品安全基準や検疫規制だ。

輸出に際しては、各地域や国が指定する規制や要件をクリアする必要がある。例えば、台湾へのいちご輸出については、日本国内よりも要求が厳しい。

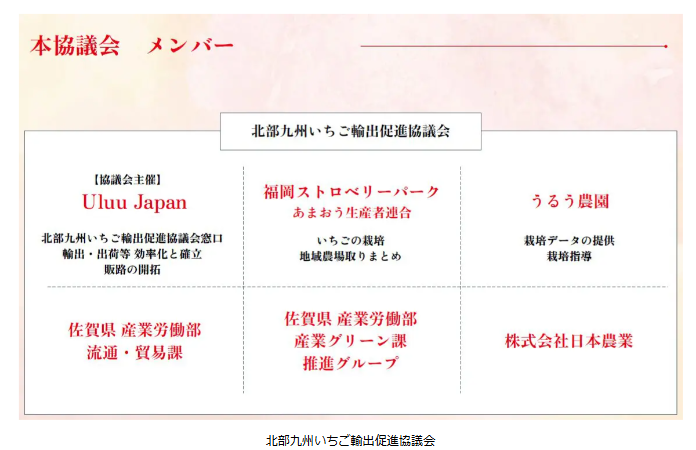

残留農薬の基準は非常に厳しく、北部九州いちご輸出促進協議会の1400軒の農家のうち、輸出可能な栽培を行っているのはわずか5軒のみである。また、台湾へのいちごの輸出に際しては最低1パレット(640パック)のいちごが必要であり、小規模農家では対応がむずかしい。北部九州いちご輸出促進協議会のように、海外市場への展開に際しては小規模農家・農事組合をつなぐコミュニティの形成が求められる。(図5)

(図5. 北部九州いちご輸出促進協議会の座組)

海外市場での価格設定戦略

海外市場で競争力を持つためには、適切な価格設定が不可欠である。

海外で日本産の農産物が注目を集める一方、「どうやって値付けすればいいの?」と悩む声も多い。そこで、代表的な4つの価格戦略と、シーン別に検討する。

1.コストプラス方式+輸出プレミアム

国内コスト(種苗・肥料・人件費・包装・物流)に、通関手数料や保険、鮮度維持費を加算。そこに30~50%のマージンを乗せる。量を安定して出荷できる農家向き。価格交渉をシンプルに進めたいなら、まずここからとなるだろう。

2.市場価格参照方式+現地調整枠

輸出先の卸売市場やスーパー価格をリサーチし、自社の「有機認証」や「希少品種」に応じたプレミアム(20~30%程度)をプラス。EUのオーガニックリンゴなど、相場が明確な商品に適する。

3.顧客価値ベース方式+高付加価値訴求

ヘルス志向や高級レストランを狙うなら、「無農薬」「高栄養」「トレーサビリティ」を前面に。一般の2倍価格でも売れるレタスやベリー類を扱う場合、ここが強みになる。

4.6次産業化・加工提携モデル

現地加工やスイーツ開発などでブランド化。規格外品をジャムやパフェに変身させ、100%超マージンを実現できる。資金とノウハウに余裕があれば選択肢として入ってくる。

・大量安定出荷→①

・海外相場に合わせたい→②

・希少価値で勝負→③

・加工+ブランド化を狙う→④

最初は小ロットでテストし、現地の反応を見ながらブラッシュアップを。価格戦略はツールにすぎない。顧客との信頼構築を重ねてこそ、輸出ビジネスは長く続けられるはずだ。

日本農業の国際競争力を高める政策や戦略

では、具体的にどのような戦略が日本農業の国際競争力を高めるのだろうか。

1. ブランド戦略の強化

日本産農産物の強みは「安全・安心」「美味しさ」「見た目の美しさ」にある。これらの価値を明確に伝えるブランディングが不可欠だ。

税府としては、農林水産省が策定した「日本産果実マーク」を輸出案件に統一的に使用しており、世界24カ国で商標登録され、輸出促進に寄与している。(図6)

民間としては、前述の北部九州いちご輸出促進協議会の取り組みは、香港や台湾の富裕層市場で高い評価を得ていることなどが代表的な事例であろう。

(図6.日本産果実マーク 出典:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/f_yusyutu/)

2. 輸出インフラの整備

鮮度が命の農産物。輸出拡大には物流インフラの整備が不可欠だ。

農林水産省は2024年、主要空港に農産物専用の保冷施設を整備する5カ年計画を発表。これにより、いちごやもも、さくらんぼなどのデリケートな果実の長距離輸送が可能になる。

3. 国際認証の取得促進

海外市場で信頼を得るには、国際的な認証取得が有効だ。(図7)

GAP(Good Agricultural Practice)と呼ばれるものとしてGLOBALG.A.P.やJGAPが一般的だ。有機JAS認証なども有効である。

こういった国際的に通用する認証を取得農家は近年の輸出市場の活況も相まって増加傾向にある。

(図7. 国際的な認証)

| 項目 | GLOBALG.A.P. | JGAP | 有機JAS認証 |

|---|---|---|---|

| 概要 | 世界120カ国以上で活用される国際的な農業認証。欧州への輸出時に原則必要。 | 日本の農業実態に適した農場管理基準。国内で広く支持される日本標準のGAP。 | 化学合成農薬・肥料に頼らない有機食品の生産を認める国家規格。 |

| 対象範囲 | 青果物、コンバイン作物(穀物等)、茶、花卉観賞用植物、種苗、水産養殖 | 青果物、穀物、茶 | 有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物、有機藻類 |

| 重点分野 | 食品安全、環境保全、労働安全、労働者の健康・福祉。水、農薬、肥料の適切な使用、生物多様性、廃棄物管理など。 | 食品安全、環境保全、労働安全、人権・福祉。持続可能性を重視。 | 環境保全、食品安全(化学物質不使用)。化学合成農薬・肥料不使用、生物や自然環境への負荷軽減。 |

| 特徴 | GFSI(世界食品安全イニシアチブ)のベンチマーク承認あり。 | 個別認証と団体認証の2種類あり、農林水産省が推奨する農業生産工程管理手法。 | 「有機」「オーガニック」表示には認証が必須。転換期間(栽培開始前2年以上禁止農薬・化学肥料不使用)が条件。 |

結論:危機をチャンスに変える日本農業の可能性

世界的な食料危機の懸念が高まる中、日本農業は大きな転換点を迎えている。

高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、課題は山積している。しかし、デグローバリゼーションの流れは、日本農業に新たな可能性をもたらしている。

食料安全保障の不安による自給意識の芽生え、高付加価値農産物の海外市場における機会の発見と輸出拡大

が特筆すべき内容だ。

これまでの多くの食糧は輸入依存・国内生産の食糧は国内消費用という大きな流れの転換から日本農業は持続可能な成長産業へと生まれ変わる可能性を秘めている。

食糧自給力を高めつつ、海外への供給量も増加するとなると、絶対的な農産物の生産量は増加せねばならない。

この基本線の中で、これまで政府が進めてきた政策は「担い手農家の充実」であるが、過去20年における離農や耕作放棄地の増加傾向をみるに、大きく成功しているとはいいがたい状況だ。

次回は「担い手農家政策の課題」と題して、新規就農の参入障壁と、それを乗り越えるための具体的方策について掘り下げていく。農地取得の難しさ、資金調達の壁、技術習得の課題など、新規就農者が直面する様々な障壁を分析し、成功事例から学ぶ解決策を提案する。また、兼業農家の可能性や、企業の農業参入がもたらす変化についても考察し、日本農業の未来を担う新たな担い手たちの姿をお届けする。