連載「日本農業の岐路 ~自給率向上と持続可能な農業への挑戦~」概要

本連載では、日本農業が直面する課題と未来の可能性を探る。

就農人口の減少と高齢化、食料自給率の低下という現実を踏まえつつ、農家の経済的困難や農産物の流通構造の問題にも切り込んでいく。

特に、地方の過疎化と農業の衰退という密接に関連した問題に焦点を当て、持続可能な農業と地方創生の両立に向けた具体的な道筋を示す。

ソーラーシェアリングなどの新たな農地活用法や高付加価値農業の可能性、食品廃棄問題の解決策など、総合的な視点から日本の食と農の未来を考察していく。

目次

崖っぷちの日本の食料自給率

あなたは今日食べた食事の原材料が、どこから来たか考えたことがあるだろうか。

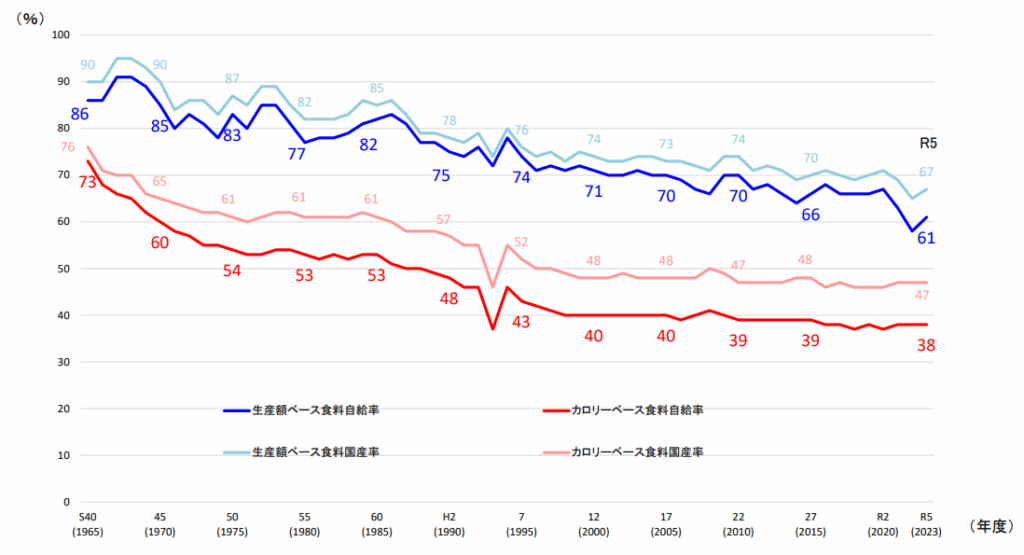

朝食のパンに使われた小麦、昼食の定食に添えられた野菜、夕食の肉や魚—これらの食材のうち、実に6割以上が海外からの輸入品だ。日本の食料自給率(カロリーベース)は37%。先進国の中でも突出して低い水準にある。

(図1参照)

この数字が意味するのは、私たちの食卓が海外に大きく依存しているという厳しい現実だ。もし何らかの理由で輸入が滞れば、日本人は飢えに直面する可能性すらある。

「食料安全保障」—この言葉は、単なる政策用語ではなく、国民の生存に関わる重大な課題なのだ。

(図1:食料自給率の長期的推移 出典:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/012-9.pdf)

米農家の苦境—赤字構造の実態

では、なぜ日本の食料自給率はこれほど低下したのか。その答えを探るため、日本の主食である米の生産現場に目を向けてみよう。

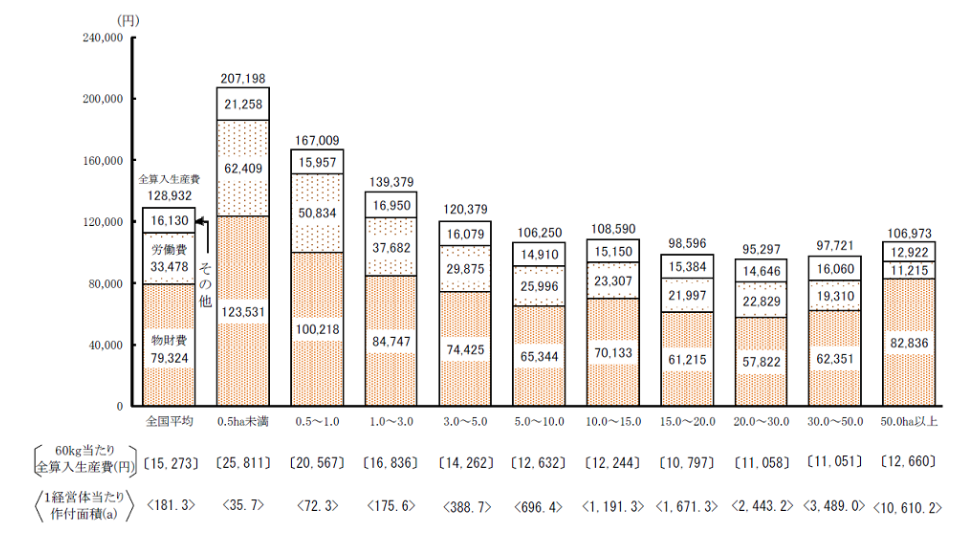

農林水産省の「令和4年産米生産費」によると、10アールあたりの全算入生産費(自己資本利子・地代全額算入生産費)は全国平均で約12.9万円。一方、同面積から得られる収入は約11.7万円だ。つまり、米作りは構造的に儲かりづらい産業になっている。

具体的な内訳を見てみよう。

- 物財費(種苗費、肥料費、農薬費、光熱費など):約7.7万円

- 労働費:約3.4万円

- 土地・資本用役費(地代、資本利子など):約1.8万円

- 収入:約11.7万円(収量 530kg/10アール、生産者価格 約13,000円/60kg(一俵)× 約9俵)

ここに不定期の機器メンテナンス費用などが算入されれば、大幅な赤字に転落する。

また、この数字も3ヘクタール(300アール=30,000㎡=約10,000坪)以上を耕作する場合であり、それ未満の場合には、資材のボリュームディスカウントがきかない、手作業が増えるため役務コストが増加するなどの理由で、さらに採算は悪化する。(図2参照)

この数字が示すのは、米農家が真面目に働けば働くほど赤字が増える という残酷な現実だ。

「でも、日本全国に田んぼはたくさんあるじゃないか」

そう思うかもしれない。確かに、日本の農地面積は約437万ヘクタール。しかし、その約1割にあたる約40万ヘクタールが耕作放棄地となっている。これは東京都の面積の約2倍に相当する広大な土地だ。

(図2:令和4年 米生産費 出典:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukei/nou_seisanhi/r4/kome/index.html)

高齢化と担い手不足—消えゆく日本の農業

この状況をさらに深刻にしているのが、農業従事者の高齢化と減少だ。

農林水産省の「令和6年 農業構造動態調査」によると、基幹的農業従事者(主に農業に従事している人)の平均年齢は69.0歳。

経営主の年齢階層を見ると、65歳以上の割合は実に74.0%に達している。若い世代の参入が少なく、10年後、20年後には日本の農業を支える人材が決定的に不足する恐れがある。

農業就業人口の推移を見ると、その深刻さが一目瞭然だ。

- 1960年:1,175万人

- 1990年:482万人

- 2020年:136万人

この60年間で、農業就業人口は約9分の1にまで減少した。このペースで減少が続けば、2050年には50万人を割り込む可能性もある。

このままでは、日本の農業は消滅してしまうのではないか

という危機感を抱かずにはいられない。

農業離れの本質的要因—経済合理性の欠如

なぜ、これほどまでに農業離れが進んだのか。その本質的な要因は、農業の「経済合理性の欠如」にある。

先ほどの米の生産費を例に考えてみよう。10アールの田んぼで年間約1.2万円の赤字。これを1ヘクタール(10,000㎡)に換算すると、単純計算で年間約12万円の赤字になる。

一般的な兼業農家が2〜3ヘクタールの田んぼを管理しているとすれば、年間20〜30万円の赤字を抱えることになる。これでは、若い世代が新たに農業に参入するインセンティブは生まれない。

さらに、初期投資の高さも参入障壁となっている。農地法第三条に基づき農地を取得するためには生産する作物に対応した「大農機具」がそろっていることが条件となる。米農家としての必須要件であるトラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機という4点の「大農機具」を一式揃えるには、1,000万円以上の資金が必要だ。これに農地取得費用や倉庫・作業場の建設費用を加えれば、数千万円の初期投資が必要になる。

これだけの投資をしても、赤字になる可能性が高い

ということを考えれば、若者が農業に魅力を感じないのも無理はない。

(実家がすでに農地を取得しているという場合であれば、オペレーター農家へ委託するという手もあるが、新規参入時には使えない手である)

世界の食料事情と日本の危機

一方、世界の食料事情も楽観視できない状況にある。

国連食糧農業機関(FAO)によれば、世界の人口は2050年までに97億人に達すると予測されている。これに伴い、食料需要は2010年比で約50%増加すると見込まれている。

さらに、気候変動による異常気象の頻発は、世界各地の農業生産に深刻な影響を与えている。2022年の小麦価格の高騰は、その一例だ。

こうした状況下で、食料輸入依存度の高い日本は、特に脆弱な立場に置かれている。世界的な食料危機が発生した場合、輸出国は自国民への食料供給を優先し、輸出規制を行う可能性が高い。実際、2008年の食料危機の際には、多くの国が米の輸出規制を実施した。

「他国に食料供給を依存することのリスク」

これは、もはや抽象的な懸念ではなく、現実的な脅威なのだ。

これを端的に表した事例として日本では「令和の米騒動」と呼ばれる前代未聞の事態が発生した。2024年から2025年にかけて、国内の米価格が前年比で約2倍に高騰し、スーパーマーケットでは購入制限が実施される事態となった。東京都心では、「農家は国の宝」「NO RICE NO LIFE」と書かれたプラカードを掲げた農家たちがトラクターで街を行進するという異例の光景も見られた。

この危機的状況の背景には複合的な要因がある。気候変動による不作、農業従事者の高齢化と減少、そして農林水産省が米の需要減少を理由に飼料用作物への転作を推進してきた政策的問題も指摘されている。

さらに、訪日外国人観光客の急増も米不足に拍車をかけた。ある分析によれば、2023年7月から2024年7月の間に観光客が消費した米は推定51,000トンに達し、前年の19,000トンから大幅に増加している。

政府は緊急対策として、25年ぶりに韓国からの米輸入を再開し、さらに緊急備蓄米の放出オークションを実施した。3月には142,000トンの備蓄米が60kg当たり21,217円で提供された。しかし、4月上旬の時点でスーパーマーケットの米価格は5kg当たり4,214円と、前年同期の2倍以上に達している。

この「令和の米騒動」は、食料自給率37%という先進国最低水準の日本が抱える食料安全保障上の脆弱性を如実に示している。世界的な人口増加、気候変動、地政学的リスクが高まる中、日本の食料供給体制の再構築は喫緊の課題である。

消費者の「国産志向」も揺らぎ始め、かつては敬遠されていた外国産米を受け入れる動きも見られる。

食料は国家安全保障の根幹をなす。

この危機を契機に、持続可能な農業政策への転換と食料自給率向上への本格的な取り組みが求められている。

農業の多面的機能—失われる国土と文化

農業の価値は、食料生産だけにあるわけではない。農業には、国土保全や水源涵養、生物多様性の保全、伝統文化の継承など、多面的な機能がある。

例えば、棚田は美しい景観を生み出すだけでなく、洪水防止や土砂崩れ防止にも貢献している。また、農村の祭りや伝統行事は、日本の文化的アイデンティティを形成する重要な要素だ。

しかし、農業の衰退とともに、これらの多面的機能も失われつつある。耕作放棄地の増加は、獣害の増加や景観の悪化、土壌流出などの問題を引き起こしている。

日本学術会議の試算によれば、農業の多面的機能の経済的価値は年間約4兆円~11兆円に相当するという。

これは、農業の生産額(約9兆円)に匹敵する規模だ。

(出典:地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について 日本学術会議 )

「農業の衰退は、単に食料生産の減少だけでなく、国土と文化の喪失をも意味する」

この視点からも、日本の農業を守る意義は大きい。

(図3 農業の多面的機能)

| 機能 | 具体的な役割 |

|---|---|

| 自然環境の保全 | 水源の涵養、洪水の防止、土壌の保全、大気の浄化など、環境保護に貢献する。 |

| 景観の形成 | 豊かな自然景観を形成し、観光資源として活用される。 |

| 文化の伝承 | 伝統的な農業文化を伝承し、地域社会の活性化に貢献する。 |

| 防災機能 | 田畑が雨水を地下に浸透させ、土砂崩れや地すべりを防止する役割を果たす。 |

| レクリエーション機能 | 農業体験や自然観察など、レクリエーションの場を提供する |

農業再生への道—希望の芽生え

しかし、日本の農業が直面する厳しい現実の中にも、希望の芽生えは存在する。

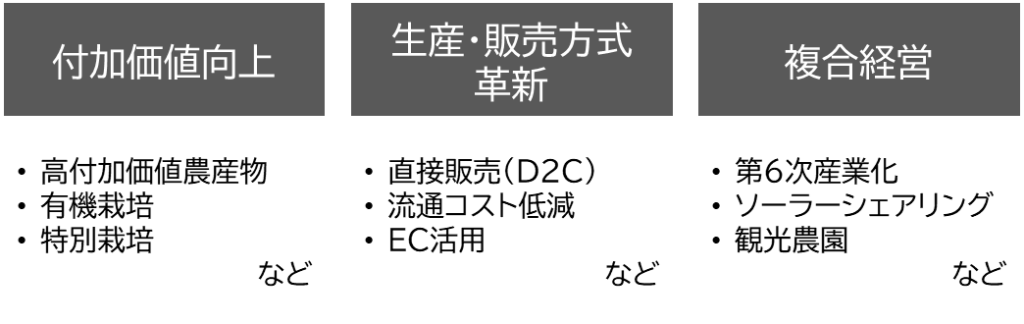

全国各地で、創意工夫を凝らした取り組みによって、農業の収益性を高める試みが始まっている。(図4参照)

例えば、高付加価値農産物の生産と直販による収益向上。有機栽培や特別栽培による差別化、インターネット販売による流通コストの削減などが、その代表例だ。

また、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)も注目されている。農地に支柱を立てて上部に太陽光パネルを設置し、農作物の栽培と発電を同時に行うこの取り組みは、農業経営の収益性を高める手段として期待されている。

さらに、6次産業化(生産・加工・販売の一体化)による付加価値の向上も進んでいる。規格外農産物を活用した加工品開発や、農家レストランの運営などが、その例だ。

農業は、工夫次第で収益性を高められる可能性を秘めている。

この認識が、若い世代の農業参入を促す鍵となるだろう。

(図4 収益性を高める新たな一手)

私たちにできること—食の選択が農業を変える

では、私たち消費者にできることは何か。

それは、「食の選択」を通じて日本の農業を支えることだ。

国産農産物を積極的に選ぶこと。地元の農産物を購入する「地産地消」を心がけること。農家の直売所や農家レストランを利用すること。これらの小さな行動が、日本の農業を支える大きな力になる。

また、規格外農産物の価値を認め、購入することも重要だ。見た目は悪くても、栄養価や味は変わらない。むしろ、規格を気にせず栽培された農産物の方が、味が良い場合も多い。

そう、私たち消費者一人一人の食の選択が、日本の農業の未来を左右しているのだ。

この認識を持ち、日々の買い物や食事を見直してみてはどうだろうか。

次世代に残すべき日本の農業

食料は、人間の生存に不可欠な資源だ。その供給を他国に依存することのリスクは、あまりにも大きい。

日本の農業は、単なる産業ではなく、国民の生命を守る「最後の砦」なのだ。

農業の衰退は、食料安全保障の危機だけでなく、国土の荒廃や文化の喪失をも意味する。これは、次世代に対する私たちの責任の放棄ではないだろうか。

私たちが日本の農業を守り、発展させることは、次世代への最大の贈り物になることを今まで以上に意識せねばならない。

この連載を通じて、日本の農業が直面する課題と可能性を探り、持続可能な農業の実現に向けた道筋を示していきたい。

次回は、「デグローバリゼーションの波と日本農業の機会」と題して、国際情勢の変化が日本の農業にもたらす影響と可能性について考察する。

日本の食と農の未来は、私たち一人ひとりの意識と行動にかかっている。

参考:https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20230712.html

最新の投稿