連載「日本農業の岐路 ~自給率向上と持続可能な農業への挑戦~」概要

本連載では、日本農業が直面する課題と未来の可能性を探る。

就農人口の減少と高齢化、食料自給率の低下という現実を踏まえつつ、農家の経済的困難や農産物の流通構造の問題にも切り込んでいく。

特に、地方の過疎化と農業の衰退という密接に関連した問題に焦点を当て、持続可能な農業と地方創生の両立に向けた具体的な道筋を示す。

ソーラーシェアリングなどの新たな農地活用法や高付加価値農業の可能性、食品廃棄問題の解決策など、総合的な視点から日本の食と農の未来を考察していく。

目次

はじめに

「このままでは、日本の農業は消滅してしまうのではないか」

前回までの連載で見てきたように、日本の農業は深刻な危機に直面している。

農業従事者の高齢化と減少、耕作放棄地の増加、そして食料自給率の低下。

これらの問題は、もはや一部の関係者だけの課題ではなく、国民全体の生活基盤を揺るがす重大な問題となっている。

特に、農業の「経済合理性の欠如」は、若い世代の農業離れを加速させる根本的な要因だ。

農林水産省の統計によれば、小規模農家ほど構造的に赤字になりやすく、真面目に働けば働くほど赤字が増えるという残酷な現実がある。

しかし、この危機的状況の中にも、一筋の光明が見えてきた。それが「ソーラーシェアリング」、別名「営農型太陽光発電」だ。

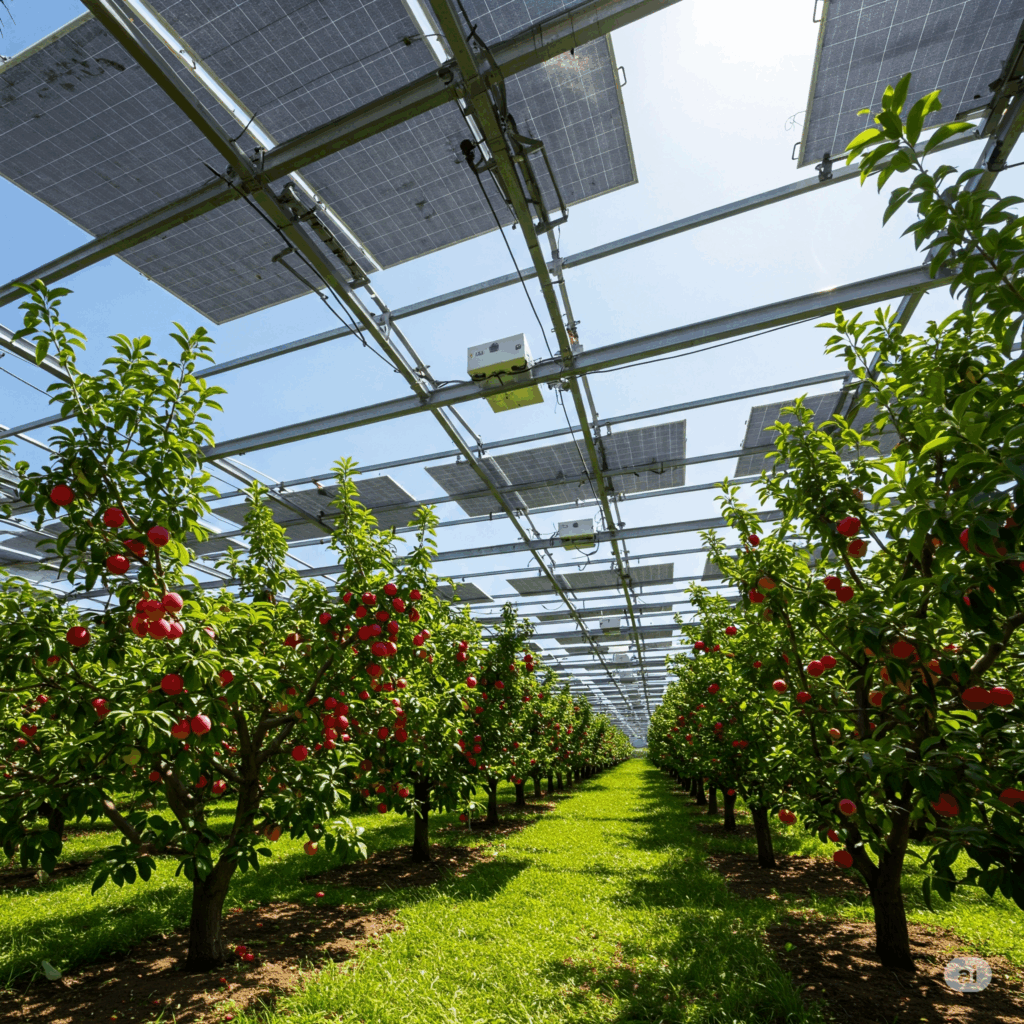

夕暮れ時、一面に広がる田園風景の上に整然と並ぶ太陽光パネル。その下では稲穂が風に揺れている——。

これは、日本の農業が直面する課題に対する一つの解答かもしれない。

ソーラーシェアリングとは何か

ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて上部に太陽光パネルを設置し、農作物の栽培と発電を同時に行う取り組みだ。「農業」と「発電事業」を一つの土地で共存させる、まさに一石二鳥の仕組みである。

この概念は、1980年代に長島彬(あきら)博士によって提唱された。長島博士は、植物の光飽和点(これ以上光が増えても光合成速度が上がらない点)に着目し、作物に必要な光の量と余剰光を計算。余剰光を太陽光発電に活用するという画期的なアイデアを生み出した。

具体的には、農地の上部に太陽光パネルを市松模様や縞模様に配置し、地上に届く日射量を調整する。パネルの設置高さや間隔、角度を工夫することで、作物の生育に必要な光を確保しながら、余剰光で発電するという仕組みだ。

「作物と太陽光パネルは、本来は競合関係にあるはずなのに、なぜ共存できるのか?」

その答えは、植物の光合成特性にある。多くの植物は、ある程度の光量(全天日射量の約50%程度)で光合成能力が飽和する。つまり、それ以上の光は植物にとって「余剰」となる。この余剰光を太陽光発電に活用するのがソーラーシェアリングの基本原理だ。

(図1.光補償点と光飽和点のイメージ 引用:マイナビ農業)

https://agri.mynavi.jp/2020_11_10_138342

(図2.作物別の光飽和点イメージ 引用:グリーンシステムコーポレーション https://green-system.jp/business/solar_sharing/)

農業経営を変える経済効果

ソーラーシェアリングの最大の魅力は、その経済効果にある。

2025年度のFIT制度における太陽光発電の買取価格は、10kW未満の住宅用が15円/kWh、10kW以上50kW未満の地上設置型が10円/kWh、屋根設置型が11.5円/kWhとなっている。ソーラーシェアリングは基本的に地上設置型に分類されるため、10kW以上50kW未満の場合、1kWhあたり10円での買取となる。

一般的な太陽光発電の年間発電量は、設備容量1kWあたり約1,100kWhと見積もられる。例えば、49.5kWの設備を導入した場合、年間発電量は約54,450kWh。これを全量売電できれば、年間約54万円の売電収入が見込める。ただし、2021年以降に新規認定された低圧発電所は全量売電ができないため、実際の売電収入はこれより少なくなる。(詳細後述)

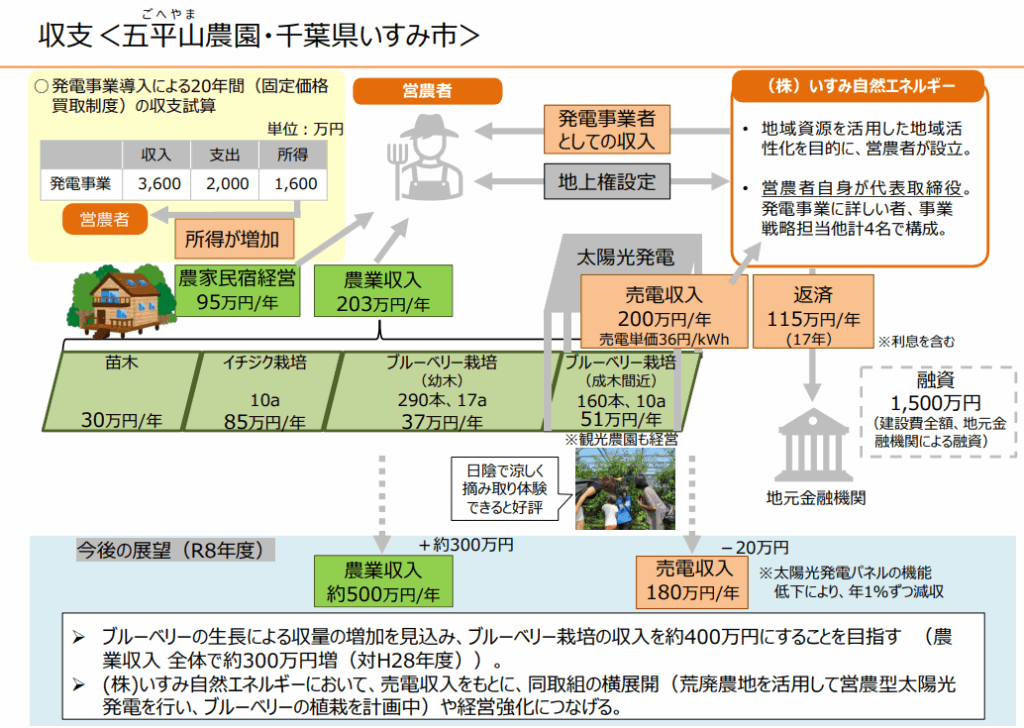

例えば、千葉県いすみ市の五平山農園の事例では、建設費が約1,500万円・維持費が500万円、年間売電収入が約180万円とのこと。

この事例は制度改定前の高い買取価格時代のものであるが、初期投資の回収が手堅いという点では、大きな変化はない。

この事例は、ソーラーシェアリングが農業の経済合理性を高め、持続可能な農業経営を実現する可能性を示している。

(図3.いすみ市五平山農園の事例 ー 引用:農林水産省 営農型太陽光発電について 令和7年4月)

http://maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/einou-60.pdf

低圧連系と法的区分の重要性

ソーラーシェアリングを導入する際、発電設備の容量によって適用される法律や手続きが大きく異なる。

特に重要なのが「低圧」と「高圧」の区分だ。

電気事業法では、発電設備容量が50kW未満のものを「低圧連系」、50kW以上のものを「高圧連系」と区分している。

低圧連系の場合、電気事業法上は「一般用電気工作物」として扱われ、高圧連系の場合は「自家用電気工作物」として扱われる。

この区分は単なる名称の違いではなく、設備の設計・施工・運用・保守に関わる法的要件が大きく異なる。

低圧連系(50kW未満)の場合、比較的手続きが簡素で、電気主任技術者の選任義務もない。

一方、高圧連系(50kW以上)になると、電気主任技術者の選任が義務付けられ、保安規程の届出や定期点検報告などの義務が生じる。

多くの農家がソーラーシェアリングを導入する際、この「50kWの壁」を意識して設備容量を49.5kWに設定するケースが多い。

これは、高圧連系になることで増加する初期コストや維持管理コストを避けるためだ。

また、2020年4月からの制度改定により、50kW未満の低圧発電所でも全量売電ができなくなり、一部自家消費が義務付けられるようになった点も重要だ。

ただし、この規制は2021年以降に新規で事業認定された太陽光発電所が対象であり、それ以前に稼働している発電所は対象外となっている。

作物への影響は?実証データが語る真実

例えば、千葉エコ・エネルギー株式会社が運営する「千葉市大木戸アグリ・エナジー1号機」では、設備容量625kW、遮光率48%の条件下で、作物が問題なく栽培されているとのことだ。現在でも、ソーラーシェアリング事業が長期間継続している事実は、作物が適切に生育し、一定の収量を確保できていることを示唆していると言えるだろう。

詳細は下記をご覧いただきたい。

(図:気象センサー と LED補光設備 参考:ソーラーシェアリングで農業を再生)

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_SolarSharing_250311.pdf

神奈川県相模原市に拠点を置く株式会社さがみこファームは、遊休農地を有効活用し、ソーラーシェアリングを導入することで、ブルーベリーを中心としたベリー類や果樹の栽培に成功している。

さがみこファームでは、ソーラーパネルの下でブルーベリーのポット養液栽培技術を導入し、これに工業的な生産管理手法を組み合わせることで、100円玉以上の大きさに達する高品質なブルーベリーを安定的に生産を実現した。

この事実は、ソーラーシェアリングの設計が適切であり、ブルーベリーの生育に必要な太陽光が十分に供給されていることを明確に示している。

実際に、2022年6月に開園した体験農園「SAGAMICO BERRY GARDEN」は、多くの来場者を集め、その人気ぶりが作物の良好な生育状況を裏付けている。

導入の壁と乗り越え方

ソーラーシェアリングの経済的メリットは明らかだが、導入には様々な障壁が存在する。

最大の壁は、初期投資の高さだ。設備容量10kWのシステムでも、設計・施工費を含めると約500万円の投資が必要となる。多くの農家にとって、これは簡単に捻出できる金額ではない。

次に、農地法の制約がある。ソーラーシェアリングを導入するには、一時転用許可(3年更新)が必要だ。これは、下部での営農が適切に行われていることを定期的に確認するための制度だが、許可更新の不確実性が長期的な事業計画を立てにくくしている。

さらに、技術的な課題もある。パネルの設置高さや間隔、角度などを作物に合わせて最適化する必要があり、専門的な知識が求められる。

これらの壁を乗り越えるためには、どうすればよいのか?

まず、初期投資については、各種補助金や低利融資制度の活用が有効だ。例えば、農林水産省の「営農型太陽光発電システムフル活用事業」では、設備導入費用の最大1/2が補助される。また、日本政策金融公庫の「スーパーL資金」では、低利での融資が受けられる。

農地法の制約については、営農計画を綿密に立て、地域の農業委員会と事前に十分な協議を行うことが重要だ。実績を積み重ねることで、更新時の許可取得もスムーズになる。

技術的な課題に関しては、専門業者やコンサルタントの活用が効果的だ。近年は、ソーラーシェアリングに特化したサービスを提供する企業も増えており、設計から施工、メンテナンスまでをワンストップで支援してくれる。

最後に収量の壁だ。農林水産省は、営農型太陽光発電の継続条件として、パネル下部の農地における作物の収量が、地域の平均的な単収と比較して著しく減少しないこと(概ね2割以上の収量減がないこと)などを求めていが、耕作放棄地を再生利用する場合などではこの要件が緩和されることもあるようだ。

これは、自治体の農業委員会の判断に大きく依存するところである。

ソーラーシェアリングの多面的価値

ソーラーシェアリングの価値は、単に農家の収入増加だけにとどまらない。多面的な価値を持つことが、この取り組みの大きな特徴だ。

1. 耕作放棄地の有効活用

日本全国で増加の一途をたどる耕作放棄地。その面積は約41万ヘクタール(2020年時点)に達し、滋賀県の面積に匹敵する。

ソーラーシェアリングは、こうした耕作放棄地を再び農地として活用しながら、同時に発電事業も行うという一石二鳥の解決策となる可能性を秘めている。

2. 気候変動対策としての価値

再生可能エネルギーの普及は、脱炭素社会実現のための重要な施策だ。ソーラーシェアリングは、食料生産とクリーンエネルギー生産を両立させる画期的な方法として、国際的にも注目されている。

例えば、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の観点からも、「飢餓をゼロに」「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」「気候変動に具体的な対策を」など、複数の目標達成に貢献する取り組みとして評価されている。

3. 農地の多面的機能の強化

農地は食料生産だけでなく、水源涵養、生物多様性保全、景観形成など、多面的な機能を持っている。ソーラーシェアリングは、これらの機能を維持しながら、新たに「エネルギー生産」という機能を追加するものだ。

特に注目すべきは、パネル下の微気象変化が生物多様性に好影響を与える可能性だ。パネルによる日陰と日向のモザイク状の環境は、多様な生物の生息空間を創出する。実際、ソーラーシェアリング導入農地では、従来よりも多様な昆虫や鳥類が観察されるケースが報告されている。

技術革新がもたらす新たな可能性

ソーラーシェアリングの分野では、日々新たな技術革新が生まれている。ここでは、特に注目すべき最新技術を紹介しよう。

1. 営農最適化AI技術

最新のソーラーシェアリングシステムでは、AIを活用した営農最適化技術が導入されつつある。センサーで収集した日射量、温度、湿度などのデータをAIが分析し、パネルの角度や間隔を自動調整するシステムだ。

例えば、作物の生育ステージに合わせて最適な日射量を確保したり、猛暑日には遮光率を高めて作物を保護したりといった、きめ細かな環境制御が可能になる。これにより、従来のソーラーシェアリングよりもさらに収量と品質の向上が期待できる。

2. 両面発電パネルの活用

近年、表面だけでなく裏面でも発電できる「両面発電パネル」の技術が進化している。これをソーラーシェアリングに応用することで、地面からの反射光も利用した発電が可能になり、同じ設置面積でも発電量を15〜25%程度増加させることができる。

さらに、両面発電パネルは透過率を高く設計できるため、作物への影響も軽減できるというメリットがある。

3. アグリボルタイクス(Agrivoltaics)研究の進展

ソーラーシェアリングの学術的研究分野である「アグリボルタイクス」(農業と太陽光発電の融合)の研究も世界中で進んでいる。特に、パネル下の微気象変化が作物生育に与える影響や、作物別の最適遮光率の解明など、科学的知見が急速に蓄積されつつある。

例えば、米国アリゾナ大学の研究では、乾燥地域においてソーラーパネル下の水分蒸発が抑制され、灌水量を削減できることが実証された。また、オランダのワーゲニンゲン大学では、作物の光合成に有効な波長の光(例:赤色光、青色光)を選択的に作物に届け、残りの波長の光(例:緑色光の一部や紫外線など)は太陽光パネルで効率的に発電に利用するパネルを用いることで、作物の生育を促進する研究が進められている。

初期投資には補助金・支援制度を活用する

ソーラーシェアリング導入の大きな障壁である初期投資を軽減するための補助金は様々あるが、毎年見直しが行われている。

長らく続く代表的なものとしては、日本政策金融公庫「スーパーL資金」がある。

農業者向けの低利融資制度で、ソーラーシェアリング設備も融資対象となる。最長25年の長期返済が可能で、金利も一般の融資より低く設定されている(2025年5月現在で0.16〜0.30%)。

ソーラーシェアリングは農地の一時転用許可が3年間であり、撤退の可能性があることから、一般的に融資を受けにくいと言われる。

しかし、これらの制度を組み合わせることで、初期投資の負担を大幅に軽減できる可能性がある。

融資獲得に向けては長期的な見通しを立てることが重要である。

導入のステップと注意点

ソーラーシェアリングの導入を検討する際、どのような手順で進めればよいのか。ここでは、導入の基本的なステップと各段階での注意点を解説する。

Step 1: 事前調査と計画立案

まず、自分の農地がソーラーシェアリングに適しているかを調査する。日照条件、地盤の状態、周辺環境(住宅や道路との距離)などを確認しよう。

また、どの作物を栽培するかも重要な検討事項だ。一般的に、稲作や麦作などの穀物類、根菜類はソーラーシェアリングとの相性が良いとされる。一方、トマトやナスなどの果菜類は光要求量が多いため、パネル配置に工夫が必要だ。

この段階での注意点は、売電収入だけでなく、農業生産も継続できる計画を立てることだ。農地法の一時転用許可を得るためには、「適切な営農計画」が不可欠である。

Step 2: 法的手続きと許認可取得

ソーラーシェアリングを導入するには、主に以下の許認可が必要となる。

- 農地法第4条または第5条に基づく一時転用許可(農業委員会→都道府県知事)

- FIT(固定価格買取制度)または、FIP(Feed-in Premium)認定(経済産業省)

- 電力会社との系統連系協議

- 建築基準法に基づく建築確認(必要な場合)

特に重要なのは農地の一時転用許可だ。申請には、営農計画書、設備の配置図、遮光率の計算書などが必要となる。許可期間は最長3年で、その後は更新が必要だ。

この段階での注意点は、地域の農業委員会と事前に十分な協議を行うことだ。地域によって運用に差があるため、早めに相談することが重要である。

Step 3: 設計と施工業者の選定

設計と施工を担当する業者の選定は、事業の成否を左右する重要なポイントだ。

選定基準としては、ソーラーシェアリングの施工実績、アフターサポート体制、保証内容などを総合的に評価すべきだ。特に、農業と発電の両立を理解している業者を選ぶことが重要である。

この段階での注意点は、最低価格だけで業者を選ばないことだ。安価な設備は耐久性に問題があったり、メンテナンス対応が不十分だったりする場合がある。長期的な視点で、信頼できる業者を選ぶべきだ。

Step 4: 設備導入と運用開始

設備の導入後は、定期的なメンテナンスと適切な営農管理が重要となる。

パネルの清掃や電気設備の点検は、年に2〜4回程度実施するのが一般的だ。また、支柱の安全性確認も定期的に行う必要がある。

営農面では、パネル下の日照条件に合わせた栽培管理が求められる。必要に応じて、品種選定や栽培方法の調整を行うことも重要だ。

この段階での注意点は、営農状況を詳細に記録しておくことだ。一時転用許可の更新時には、適切に営農が行われていることを証明する必要がある。

地域社会との共生—ソーラーシェアリングの社会的側面

ソーラーシェアリングは単なる技術的・経済的な取り組みではなく、地域社会との共生という社会的側面も持っている。この点を無視して事業を進めると、地域からの反発を招く恐れがある。

1. 景観への配慮

農村景観は地域の重要な資源だ。ソーラーシェアリングを導入する際には、周辺景観との調和に配慮することが重要となる。

例えば、パネルの色彩を周囲の環境に合わせたり、農地の周囲に植栽を施したりすることで、視覚的な違和感を軽減できる。また、地域の伝統的な農村景観を大切にしている地域では、導入前に住民説明会を開催するなど、丁寧な合意形成プロセスが求められる。

2. 地域エネルギー自給と防災拠点化

ソーラーシェアリングで発電した電力を地域内で消費する「地産地消」モデルも注目されている。特に、蓄電池と組み合わせることで、災害時の非常用電源としても活用できる。

例えば、長野県飯田市では、ソーラーシェアリング設備を備えた農地が、災害時の避難所兼電力供給拠点として位置づけられている。これは、農地の多面的機能に新たな価値を加えるものだ。

3. 環境教育・食育の場としての活用

ソーラーシェアリングの現場は、再生可能エネルギーと持続可能な農業を同時に学べる絶好の教育の場となる。

子どもたちに対し、ソーラーシェアリング農場での見学や農業体験を提供し、太陽エネルギーを利用した食料生産とエネルギー生産の現場を同時に体験してもらうことで、再生可能エネルギーの重要性、食料自給、環境保全といった持続可能な社会を構成する要素について、具体的かつ複合的に理解を深めるきっかけを与えることができる。

未来を拓くソーラーシェアリング—その可能性と展望

ソーラーシェアリングは、単なる農家の副収入源にとどまらない、多様な可能性を秘めている。最後に、その将来展望について考えてみよう。

1. 農業の持続可能性向上

ソーラーシェアリングは、農業の経済合理性を高め、若い世代の就農意欲を喚起する可能性がある。安定した売電収入があれば、農業経営のリスクが軽減され、新規就農のハードルも下がるだろう。

また、気候変動による異常気象が増加する中、パネルが緩衝材となって作物を保護する効果も期待できる。猛暑や豪雨、降雹などから作物を守り、安定生産に貢献する可能性がある。

2. 農業と環境の共生モデル

ソーラーシェアリングは、食料生産とエネルギー生産の両立という、持続可能な社会の理想形を体現している。化石燃料依存からの脱却と食料自給率向上を同時に実現する可能性を秘めているのだ。

3. 新たな農業ビジネスモデルの創出

ソーラーシェアリングは、従来の農業の枠を超えた新たなビジネスモデル補助する可能性を秘めている。例えば、発電された電力をICTにフル活用した人が全く入らない山奥のスマート農業や、農家民泊ワーケーションビジネスの発展など、様々な可能性が考えられる。

また、カーボンニュートラルへの世界的な潮流の中で、「環境配慮型農産物」としてのブランド化も期待できる。

さいごに

日本の農業において、山積する課題の中でも新規参入者の確保とこの経済的成立性の担保は、多くの課題の根本となっている。そして、ソーラーシェアリングという新たな選択肢は、これらの課題を解決する糸口となる可能性を秘めている。

農業の経済合理性を高め、若い世代の参入を促進する。耕作放棄地を有効活用し、地域に新たな価値を創出する。そして、食料とエネルギーの自給率を同時に向上させる—これらはすべて、ソーラーシェアリングがもたらす可能性だ。

もちろん、導入には様々な障壁があり、すべての農地に適しているわけではない。

しかし、地域の特性や農業経営の状況に応じて、選択肢の一つとして検討する価値は十分にあるだろう。

太陽の恵みを最大限に活かし、食料生産とエネルギー生産を両立させる—ソーラーシェアリングは、日本農業の新たな道筋を示している。

この可能性に目を向け、持続可能な農業の実現に向けて、一歩を踏み出してみてはどうだろうか。

次回は、「農産物の規格外問題と食品廃棄の実態」と題して、フードロスと、この解決に向けた具体的方策について考察する。