2025年、日本経済は一見好調な指標を示しながらも、大企業を中心に「黒字リストラ」が頻発するという不可解な現象が起きている。

本稿では、この現象の深層にある構造的要因を、具体的な事例を交えながら解き明かす。

事業ポートフォリオと人材ポートフォリオの再構築という経営判断の妥当性を検証しつつ、過去の類似事例から教訓を学ぶ。

そして、終身雇用の終焉が現実のものとなる現代において、私たち個人がどのようなキャリアを築き、いかにして企業に依存しない経済的自立、すなわち「自分ベーシックインカム」を構築すべきか、具体的な道筋を考察する。

本稿は、読者が現状を冷静に認識し、未来への具体的な一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指す。

目次

2025年、日本を覆う「黒字リストラ」の衝撃波

2025年、春闘での大幅な賃上げのニュースが世間を賑わす一方で、その背後では静かに、しかし確実に企業の構造改革が進んでいる。

パナソニック ホールディングス(HD)が国内約5000人、海外約5000人、合計1万人規模の人員削減計画を発表したことは記憶に新しい。

驚くべきは、同社が12年連続の黒字決算であり、2025年3月期も3800億円以上の税引後利益を見込んでいる点だ。

同様の動きは他の大企業にも広がっている。 マツダはEV(電気自動車)化への対応を急ぐ中で、50歳から61歳の正社員を対象とした希望退職者を最大4回にわたり募集。 オムロンも中国経済の成長鈍化などを見据え、国内外で約2000人の人員削減に踏み切った。 資生堂、コニカミノルタ、ルネサスエレクトロニクスといった名だたる企業も、業績が必ずしも悪くない中でリストラを進めている。

かつてのリストラは、赤字転落や経営危機に瀕した企業が生き残りをかけて行う「守りの一手」というイメージが強かった。

しかし、現在進行しているのは、将来の持続的成長を見据えた「攻めのリストラ」、

すなわち事業ポートフォリオと人材ポートフォリオの最適化である。

パナソニックの楠見雄規社長は、「同業他社と比べて販管費率が5%ほど高く、固定費構造に大きくメスを入れる必要がある」と語り、利益が出ている今だからこそ大胆な改革に着手する意義を強調する。 ソニーが家電中心から総合エンタメ企業へ、日立がBtoB領域のDX支援へと事業構造を転換し企業価値を高めたのに対し、パナソニックは現状維持に甘んじてきたという厳しい自己認識が背景にある。

企業経営において、市場の変化に対応し、競争優位性を維持するためには、事業の選択と集中、そしてそれに伴う人材配置の最適化は不可欠な判断だ。

デジタル化、AIの台頭、グローバル競争の激化といった構造変化の波は、既存事業の収益性を揺るがし、新たなスキルセットを持つ人材を求める。企業が適切な人材フロー計画を怠れば、人材ポートフォリオのバランスは崩れ、組織の新陳代謝は滞る。

特に、日本企業では間接部門における中高年層の飽和が指摘されることもあり、富士通の事例では50代社員の処遇が課題となったこともある。

こうした状況下で、将来の成長分野へ経営資源を再配分し、組織全体の生産性を向上させるための

「黒字リストラ」は経営判断として合理的と言わざるを得ない。

それは、リストラクチャリング(再構築)という言葉本来の意味に立ち返った、前向きな戦略なのである。

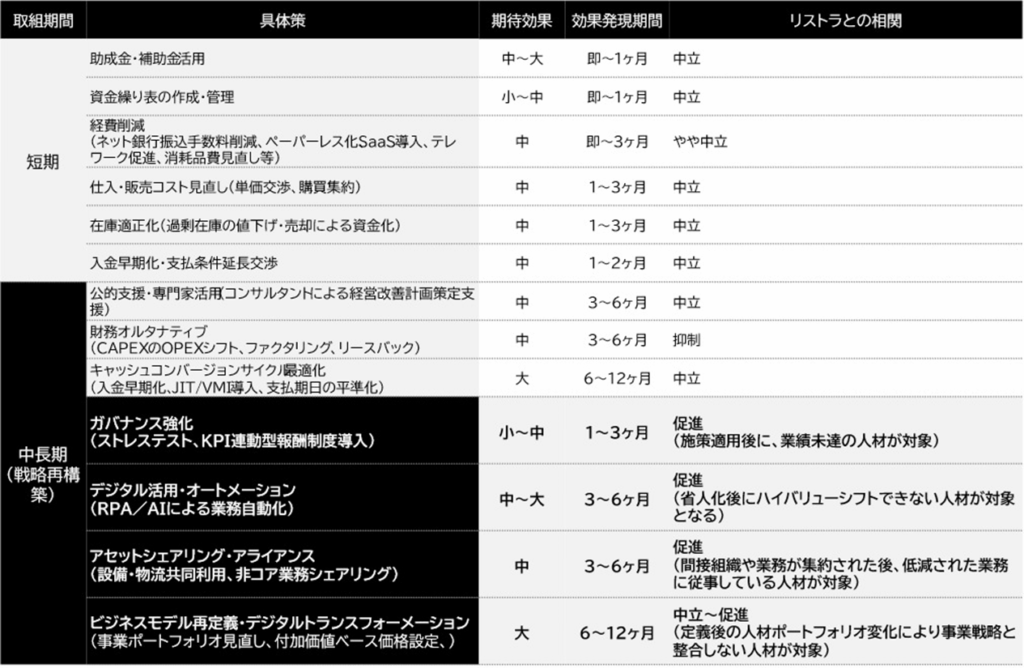

(図 資金繰りを改善する具体策 ー リストラは基本的には中長期の施策の準備が整ってから行うことが望ましく これらの取り組みが成功裏に推進されていたことが想像される)

繰り返される歴史の教訓 – 構造変化と雇用の調整

雇用の調整は、決して突発的な現象ではない。

歴史を振り返れば、経済構造の大きな転換期には、必ずと言っていいほど雇用の調整が行われてきた。

1990年代初頭のバブル経済崩壊は、日本型雇用システムに最初の大きな揺さぶりをかけた。

多くの企業が過剰な人員と設備を抱え、大規模なリストラを余儀なくされた。

2000年代初頭のITバブル崩壊時にも、パナソニック(当時は松下電器産業)が約1万3000人の人員削減を行ったことは、今回のリストラと比較される過去の事例である 。

さらに、2008年のリーマンショックは、特に輸出依存度の高い自動車産業などに深刻な打撃を与え、数千人規模の人員削減が相次いだ。

これらの歴史的経験は、企業がいかに外部環境の変化に脆弱であり、そしてその調整弁として雇用がいかに大きな影響を受けるかを物語っている。

重要なのは、これらの危機が単なる景気循環の一部ではなく、産業構造そのものの変革を促す契機となった点だ。

そして、その変革の波は、常に働き方や求められるスキルにも変化を強いてきた。

「終身雇用」という名の幻想の終焉 – データが示す現実

長らく日本的経営の象徴とされてきた終身雇用。

しかし、その土台はもはや砂上の楼閣と言っても過言ではない。

厚生労働省のデータによれば、若年期に入社し同一企業に勤め続ける「生え抜き社員」の割合は長期的に減少傾向にある。

1995年には大卒の生え抜き社員が6割を超えていたが、2016年には5割程度まで低下している 。

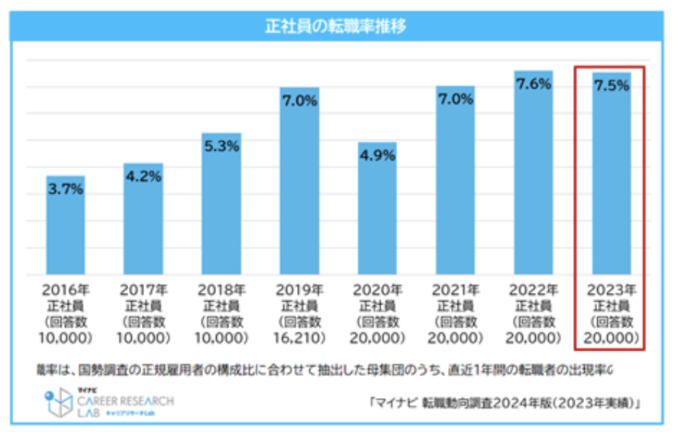

転職もまた、特別なことではなくなった。2023年の正社員の転職率は7.5%に達し、特に30代から50代のミドル世代男性の転職が増加している。

(図2 正社員の転職率推移 引用:マイナビ)

企業トップの発言も、この現実を裏付ける。

トヨタ自動車の豊田章男社長(当時)が 「終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」 と発言したことは、社会に大きな衝撃を与えた。 経団連も同様の見解を示しており、もはや大企業ですら、従業員の生涯にわたる雇用を保証することは困難であることを公に認めているのが実情だ。

終身雇用が揺らぐ背景には、複合的な要因がある。

グローバル化の進展は企業間競争を激化させ、固定的な人件費は経営の柔軟性を奪う。

生成AIや自動化といった技術革新は、既存の業務を代替し、新たなスキルを要求する。

少子高齢化による労働力人口の減少と、それに伴う年功序列型賃金制度の維持困難も深刻な問題だ。

働き方の多様化を求める個人の意識変化も、企業への帰属意識を相対的に低下させている。

最低限の業務のみこなし、企業成長への貢献を積極的に行わない「静かな退職」 という言葉もトレンドに入るほどだ。

もはや、新卒で入社した会社に定年まで勤め上げるという価値観やキャリアパスは、多数派とは言えなくなりつつあるのだ。

私たちはどう生きるべきか? 新時代のキャリア戦略「自分ベーシックインカム」の構築

「会社はもはや、あなたの人生を守ってくれない」。

この厳しい現実を直視することから、私たちの新たなキャリア戦略は始まる。企業に依存する生き方から脱却し、「個」としての力を徹底的に高める必要があるのだ。

1. 「個」の市場価値を高める専門性とポータブルスキル

まず求められるのは、特定の企業や業界でしか通用しないスキルではなく、どこへ行っても価値を発揮できる「ポータブルスキル」と、それを裏打ちする深い「専門性」だ 。 変化の激しい時代においては、常に新しい知識や技術を学び続ける「リスキリング」の姿勢が不可欠となる。自分の市場価値を客観的に把握し、それを高めるための努力を怠ってはならない。

2. 会社に依存しない「自分ベーシックインカム」の確立

そして最も重要なのが、会社からの給与という単一の収入源に依存するのではなく、複数の収入源を持つことで経済的基盤を安定させる「自分ベーシックインカム」という考え方だ。これは、国が支給するベーシックインカムとは異なり、自らの力で築き上げるセーフティネットである。

具体的な手段としては、まず「副業・兼業」が挙げられる。本業で得た知識やスキルを活かせる分野はもちろん、全く新しい分野に挑戦することで、新たな可能性を発見できるかもしれない。 重要なのは、会社の外で「誰の」「どんなシーンで」自分のスキルや経験が喜ばれるかを探求する行為そのものである。

さらに、「フリーランス」や「起業」も有力な選択肢となる。特定の組織に縛られず、自ら営業し、自らの裁量で仕事を選び、時間や場所を自由にコントロールできる働き方は、大きな魅力を持つ。 もちろん、収入の不安定さや自己管理の難しさといったデメリットも存在するが、それを乗り越えた先には、会社員時代には得られなかった達成感や経済的自由が待っているかもしれない。

そして、いずれの場合にも必要となってくるのが、「人的ネットワーク」だ。人とのつながりと「信頼」が無ければ、ビジネスは成立しない。いつの時代、何でも売れる圧倒的な営業力を持つ人もまれに存在するが、ネットワークの構築に必要なものは「信頼」だ。この「信頼貯金」を時間をかけてどれくらい作れるかが、自分ベーシックインカムの基盤となるだろう。

また、ヒリヒリするようなビジネスの世界に嫌気がさす場面もあるだろう。

これについては、私が提唱する「生活インフラ資産」を築くことで、大きな収益を常に得続けるプレッシャーから開放され、物心両面で豊かに暮らすことも可能かもしれない。

▼詳細は下記参照のこと

「自分ベーシックインカム」の構築は、単に金銭的な安定をもたらすだけでなく、精神的な自立を促す。 一つの組織や収入源に過度に依存しないことで、不本意な労働条件を受け入れたり、理不尽な要求に耐えたりする必要性が減る。それは、自らの意思でキャリアを選択し、人生を主体的にデザインするための強力な武器となるであろう。

3. 具体的な行動への第一歩

では、具体的に何から始めればよいのか。まずは徹底的な「自己分析」だ。自分の強みは何か、何に情熱を感じるのか、どのような働き方を望むのか。そして、それらの要素が現在の労働市場でどのように評価されるのかを冷静に見極める。

次に、「社外ネットワークの構築」も重要だ。既存のネットワークがあるのであれば、それを最大限活用することが有効だが、そうではない場合には、異なる業種や職種の人々と交流することが求められる。これまでの環境で得られなかった新たな視点や情報を得られるだけでなく、将来的な協業や転職の機会にもつながる。 (事実、私もまったく別業種のコミュニティに参加し、商談に発展した事案がある)

そして、最も大切なのは「行動すること」。最初から大きな成功を求める必要はない。 興味のある分野で小さな副業から始めてみる、オンラインコースで新しいスキルを学んでみる、情報収集のためにセミナーに参加してみる。 どんな小さな一歩でも、それが未来を変えるきっかけになる。

まとめ ー 変化を恐れず、自ら未来をデザインし動きつづける勇気

2025年に吹き荒れる「黒字リストラ」の嵐は、多くのビジネスパーソンにとって不安の種であろう。しかし、この変化を単なる危機として捉えるか、新たな機会として捉えるかは、私たち自身の選択にかかっている。終身雇用という船が沈みゆく今、私たちは救命ボートに乗り移るのではなく、自ら新しい船を漕ぎ出す覚悟が求められている。

そしてそれは、いつからでも遅くはないが、早いに越したこともない。仮に失敗したとしてもリカバリーがきくからだ。

会社に依存しない働き方、すなわち「自分ベーシックインカム」を構築する道は、決して平坦ではないかもしれない。

しかし、それは同時に、自らの手でキャリアを創造し、人生の主導権を握るという、エキサイティングな冒険でもある。

変化を恐れず、学び続け、行動し続けること。

それこそが、不確実な未来を生き抜くための唯一にして最強の羅針盤となるだろう。

※アールサーキュレーショングループ株式会社では、生活インフラ資産の形成に向けた情報提供、コミュニティ形成や参加斡旋、プラットフォームサービスの提供、その他 各種サービスの拡大に努めて参ります ご興味をお持ちの自治体様、企業様や、協業をご希望の方、お気軽にお問い合わせください。

最新の投稿