はじめに

日本経済は今、大きな転換点に立っている。人口減少、少子高齢化、デジタル化、グローバル化といった構造変化の波が押し寄せる中、特に注目すべきは「就職氷河期世代」の存在だ。彼らが直面する課題は、単なる一世代の問題ではなく、日本経済全体の行方を左右する分水嶺となっている。

氷河期世代の問題は経済のみならず日本社会の構造的課題と深く結びついていることが見えてならない。

本稿では、氷河期世代の現状分析から始め、日本経済の未来像を描き、そこから導かれる具体的な打開策を提示したい。

目次

氷河期世代が直面する現実

政策の現状と将来予測

2025年4月下旬、40~50代の就職氷河期世代支援に関する関係閣僚会議が開催された。そこで示された将来予測は衝撃的なものだった。国民年金の満額支給額は約6万円。しかし、氷河期世代の多くは非正規雇用による低賃金が続き、この後も抜本的な改善は難しいとみられている。結果として、実際の受給額は2~3割減と予測されている。

単純計算で約4万2千円程度だ。 一方、生活保護の支給額は13万円前後である。

真面目に働いて年金を納めるより、生活保護を受けた方が経済的に有利という逆転現象が生じるのだ。

この状況は、個人の問題にとどまらない。氷河期世代が定年を迎える2030年代後半から、生活保護受給者が急増すれば、公費負担は膨大なものとなり、現役世代の負担増は避けられない。

政府高官からは、かねてより「資産運用で備えよ」との声も聞かれるが、そもそも種銭の捻出すら困難な層が多い現実。 まさに「パンがなければケーキを食べればよい」と言われているようなものだ。

氷河期世代の特殊性

私自身も氷河期世代のど真ん中で就職活動を経験した。 2000年度前半は0.5倍前後の求人倍率である。就業希望者の約半数が就業できないという数字だ。 当時は100社以上にエントリーしても内定に至らないケースが珍しくなかった。

選考過程においては、今では考えられないような圧迫面接やパワハラが横行し、6次面接まで進んでも最終的に「お祈り」されることは日常茶飯事だった。

ようやく就職できた企業も、多くの場合、自身の能力や適性に見合わない「下方就職」を余儀なくされた。 不景気の真っただ中、社内では上の世代が詰まり、昇進の道は閉ざされていた。 給与体系は名ばかりの成果主義で実質的には年功序列。 顧客からのカスタマーハラスメントや上司・先輩からのパワーハラスメントは日常的で、低賃金、昇給見込み薄、理不尽な扱いに耐えかね、心身を病んで離職する人も少なくなかった。

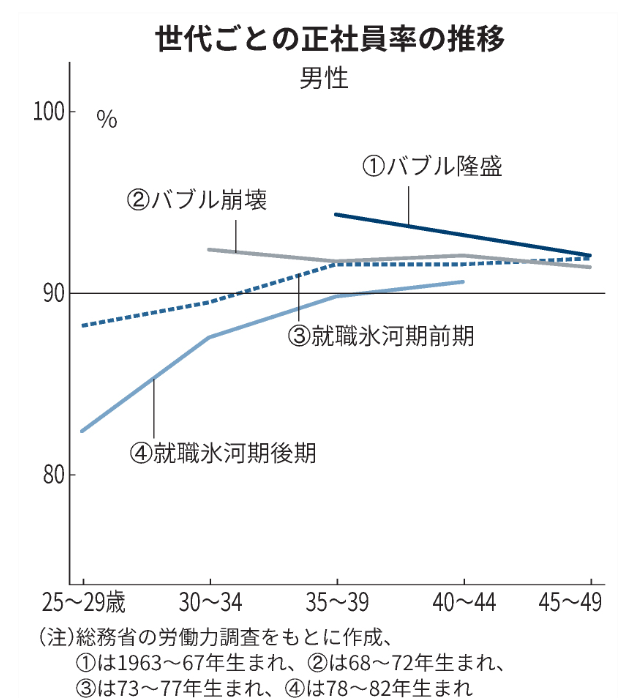

(図1 出典:日経転職版 氷河期世代の男性正社員率、やっとバブル並み 老後不安 https://career.nikkei.com/nikkei-pickup/003311/)

時流を見極めて転職や起業でステップアップした人もいるが、全体から見ればごく少数派だ。 もし氷河期世代全員が本来の能力を発揮できる環境にあったなら、今日の「中間管理職層の不足」や「プレイングマネジャーの常態化」といった企業の構造的問題は生じていなかっただろう。

当時は今ほど転職に寛容な社会ではなく、多くの東証一部上場企業では「転職2回以上は書類選考でお断り」という暗黙のルールが存在した。 「人手不足時代が来る」と言われながらも、上の世代は「自分たちには関係ない」と他人事だったように思える。

また起業の道も険しかった。法的には2006年から最低資本金制度が廃止され「0円起業」が可能になり始めた時代だったが、実務ノウハウを得るための専門家支援には資金が必要であり、起業のハードルは想像以上に高かった。 成功者の多くは「実家や親戚がビジネスを営んでおり経営ノウハウがある」か「親族や親族の知人が会社設立を支援してくれる」という恵まれた環境にあった人々だった。 なかには独力で人脈を構築したり、専門書を読み漁って知識を得た人もいたが、ごく少数だったと想像する。

こうした環境下において、正社員として積み上げられたはずのキャリア形成は阻まれ、その結果として収入増加の機会は限られ、資産形成も困難という三重苦に陥ったのが氷河期世代の特徴だ。(図1参照)

日本経済の分水嶺としての氷河期世代

経済的インパクト

氷河期世代の問題は、単に一世代の不遇というだけでなく、日本経済全体に深刻な影響を及ぼす。

現在約1,700万人とされる氷河期世代が老後に十分な資産を持たず、生活保護に頼らざるを得なくなれば、年間数兆円規模の追加財政負担が生じる計算だ。

さらに見過ごせないのは、彼らが本来担うべきだった「経済の中核層」としての役割が果たせていないことによる機会損失だ。企業の中間管理職として組織を牽引し、消費の中心となり、次世代を育成する立場にあるはずの彼らが、その役割を十分に果たせていない現実は、日本の生産性低迷の一因となっている。

社会構造への影響

氷河期世代の多くは、経済的不安から結婚や出産を諦めるか先送りにした結果、少子化に拍車をかけた。また、親の介護と子育ての「ダブルケア」に直面する世代でもあり、時間的・経済的余裕のなさから社会参加の機会も限られている。

こうした状況は、社会の分断を深める危険性をはらんでいる。「頑張っても報われない」という実体験を持つ彼らの諦観が、次世代に伝播すれば、社会全体の活力低下につながりかねない。

現に、「静かな退職」という動きが大企業を中心に蔓延しているが、これは欧米の流行の伝播以外に、この日本社会独特の構造問題が起因している側面もあるのではないかと推測される。

打開策の方向性

従来型アプローチの限界

政府や企業による従来型の支援策—再就職支援、スキルアップ研修、起業支援など—は一定の効果を上げているものの、根本的解決には至っていない。なぜなら、これらは「経済成長と雇用拡大が続く」という前提に立った施策だからだ。

しかし、人口減少社会において、かつてのような高度経済成長の再現は現実的ではない。 また、AIやロボティクスの進化により、従来型の雇用は今後さらに減少する可能性が高い。

つまり、「良い仕事に就いて収入を増やし、資産を形成する」という従来型の成功モデルは、多くの氷河期世代にとって実現困難なのだ。

新たなアプローチ:「生活インフラ資産」の形成

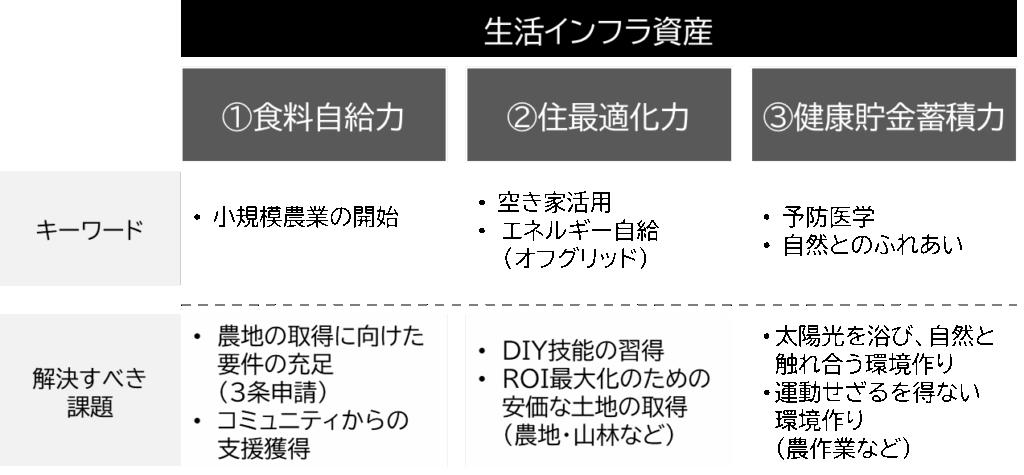

(図2.生活インフラ資産の3要素)

私が提案するのは、発想の転換だ。収入を増やすことが難しければ、支出を減らす。

そして単なる節約ではなく、「生活インフラを自ら生み出す力」を身につけることで、将来の経済的自立を図る。

これを私は「生活インフラ資産の形成」と呼ぶ。

具体的には以下の三つの領域がある。(図2参照)

①食料自給力

食費は家計支出の大きな部分を占める。週末農業や家庭菜園から始め、徐々に自給率を高めていくことで、食費の削減と食の安全確保を同時に実現できる。

「農業は初期投資が高い」という懸念もあるが、自家消費目的であれば最小限の設備で始められる。

耕運機やミニユンボといった機材も、地域コミュニティで共有したり、新たな共同体を形成することで効率的に活用できる。

JAからは、最低でも耕作者証明がないと協力を得づらい。しかし、近年は農業未経験者向けの支援団体も増えてきている。

また、かつては閉鎖的であった地域社会も高齢化が進みすぎた結果「農業はおろか、隣人に迷惑をかけないための草刈りすらしんどい」を体感し始めている。そして、徐々にではあるが「農園仕舞い」のため、信頼できる人へ農地を貸す、譲るという後継者を探す動きが出始めている。

②住最適化力

住宅費も大きな負担だ。地方の空き家は数十万円で購入できるケースもあり、DIYリフォームのスキルを身につければ、住居費を大幅に削減できる。 空き家バンクはあるが登録が進んでおらず情報量が少ない。

また、安価であるがゆえに不動産業者からも低利益ビジネスとして敬遠されている。

空き家探索については、地域ネットワークからの情報入手が不可欠であり、地域ネットワークのハブとなる人とのつながりがカギとなってくる。

電気代も年々上昇しているが、ソーラーパネルや小型風力発電などを活用した「オフグリッド(電力会社の送電網に接続せずに、自分自身で電気を生成し使用する状態)」生活も選択肢となる。

自家分の電力を補うことで電力価格の高騰や有事の電力不足に対応ができ、かつ、FIT(固定価格買取制度)を活用することで、ローリターンだがローリスクの投資も並行して行える。

とりわけ、ソーラーパネルは中国に行ける供給過多から値崩れを起こしており、現在では1000平米あたり、1,000万円の投資、持ち出し500万円・借入500万円を投ずれば、約7年で持ち出し分は回収し、12年目以降はプラスに転ずる計算だ。(メンテ費用や除却費用は別途織り込みが必要)

初期投資は必要だが、長期的には大きなコスト削減につながる。

また、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)と、農産物と発電で太陽光を共有し、作物の日焼けを防ぎつつ、売電収入で農業収入を補填するという考えもある。これは、約300坪あたり30万円未満の「農地」という農家特権を活かした生活とビジネスの形である。

(ソーラーシェアリングについては、後日、別の記事にて詳細を述べる)

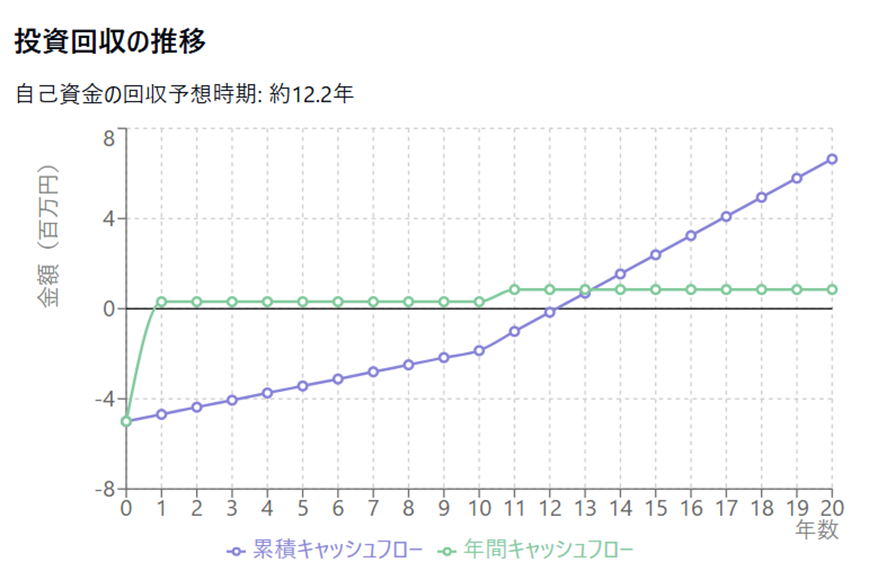

(図2. ソーラーシェアリング1,000㎡投資回収試算 下記条件を基に筆者作成)

- 初期投資: 1,000万円(自己資金: 500万円、融資: 500万円)

- 融資条件: 年利1.4%、10年返済

- 年間発電量: 105MWh(105,000kWh)

- 買取価格: 10円/kWh

- 年間売電収入: 105万円

- 年間運用コスト: 20万円

③健康貯金蓄積力

医療費の負担を減らすには、予防医学の観点から健康を維持することが重要だ。自然に囲まれた環境での生活、自家栽培の無農薬野菜の摂取、適度な肉体労働は、心身の健康維持に効果的だ。

うつ病など精神疾患特には、太陽光を15分~30分程度浴びることでセロトニン・ビタミンDが分泌され、予防が可能だ。

森林など、自然とのふれあいにより、ストレス軽減、集中力向上、記憶力向上、視力の向上など、多くの健康面での影響との相関が近年の研究から解明されてきている。

遠隔診療や薬剤処方は急速に普及しつつあり、地方での医療アクセスも改善されているものの、Dr.コトーのような殊勝な医師はなかなかいない。 物理的な治療のための手段は今後の発展度合いにかかっている。これは別の機会に述べたい。

古くて新しいコミュニティ形成

上記の取り組みを全て個人で完結させるのは難しい。鍵となるのは、志を同じくする人々とのコミュニティ形成だ。

かつての村落共同体のように、得意分野を持ち寄り、助け合う関係を構築することで、個人では達成できない自立が可能になる。例えば、農業が得意な人、建築スキルを持つ人、IT知識がある人が協力すれば、それぞれの生活基盤を効率的に強化できる。

こうしたコミュニティは、単なる経済的メリットを超えた精神的充足ももたらす。 孤立が深刻な社会問題となっている今日、新たな形の「つながり」は、生きがいや安心感の源泉ともなるだろう。

未来への展望

資産形成というと、金融商品や不動産投資を思い浮かべがちだが、真に価値あるのは「自分の生活を支える力」だ。 それは金融資産よりも確実で、インフレにも強く、何より自分自身の手で育てることができる資産だ。

氷河期世代が先駆けとなり、この新たな「生活インフラ資産」の形成モデルを確立することで、日本社会は大きく変わる可能性を秘めている。 それは単なる「節約生活」ではなく、自然との共生、地域との連携、本質的な豊かさを追求する新しい生き方だ。

分散型社会への移行

コロナ禍を経て、テレワークの普及や地方移住の増加など、「分散型社会」への移行が加速している。氷河期世代がこの流れを主導し、大都市一極集中から多極分散型の社会構造へと日本を導く役割を担うことができる。

実際、私が参加しているコミュニティでは、40代~50代が中心となって、空き家再生や地域産業の活性化に取り組み、目覚ましい成果を上げている事例がある。彼らの多くは、大企業での挫折経験や多様な職歴を持ち、その経験が地方創生の現場で活きているのだ。

新たな経済循環の創出

(図3. 時間銀行のイメージ 引用:週刊エコノミスト Online 2020年10月14日 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20201006/se1/00m/020/010000c)

「生活インフラ資産」の形成は、個人の経済的自立にとどまらず、新たな経済循環を生み出す可能性がある。例えば、食料自給のための農業技術、住居維持のためのDIY技術、健康管理のためのケア技術などは、シェアリングエコノミーの基盤となり得る。

これらのスキルや生産物を地域内で交換する仕組みが整えば、従来の貨幣経済を補完する新たな経済圏が形成される。

実際、地域通貨や時間銀行(Time Bank)といった地域のネットワーク内でモノやコトを交換する取り組みは、すでに世界各地で始まっている。(図3参照)

この考えを補助する技術の1つにブロックチェーンがあり、プラットフォームサービス提供が行われる未来も近いだろう。

また、日本においては氷河期世代がその担い手となることで、さらなる広がりを見せると思われる。

世代間の新たな協力関係

氷河期世代の取り組みは、上の世代や下の世代との新たな協力関係を生み出す契機ともなる。例えば、農業技術や伝統的な生活の知恵を持つ高齢者と、IT技術に長けた若者が、氷河期世代を介して繋がることで、世代を超えた知識と技術の融合が生まれる。

個人の取組と組織・社会が支援すべきこととは?

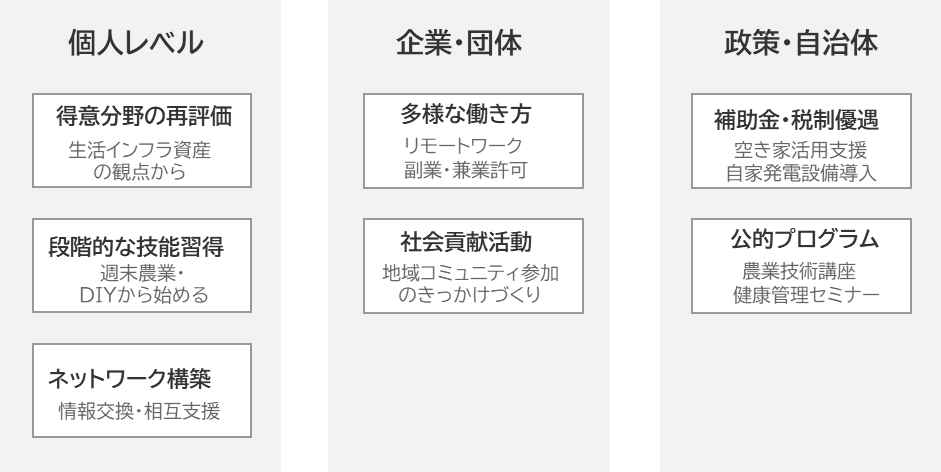

(図4. 個人の取組と周囲の支援)

理念だけでは変革は起きない。では、氷河期世代一人ひとりが、また企業や社会が、具体的に何をすべきか。以下に実践的なアクションプランを提示する。(図4参照)

個人レベルでの取り組み

氷河期世代自身が「生活インフラ資産」の重要性を理解し、行動に移すための教育・啓発活動が不可欠だ。 重要性を理解したら下記のようなアクションに移すとよいだろう。

まずは自分の持つスキルを「生活インフラ資産」の観点から再評価することだ。 例えば、営業職の経験は「交渉力」として、事務職の経験は「情報管理能力」として捉え直すことで、新たな活用法が見えてくる。

いきなり全てを変えるのではなく、週末農業から始めたり、DIYで自宅の一部をリフォームするなど、できることから段階的に取り組むことが重要だ。小さな成功体験の積み重ねが、大きな変化への自信につながる。

同じ志を持つ人々とのネットワーク構築は不可欠だ。SNSやミートアップイベントを活用し、情報交換や相互支援の関係を築くことで、個人では難しい取り組みも実現可能になる。

企業・団体への期待

リモートワーク、フレックスタイム、ジョブ型雇用、副業・兼業の許可など、多様な働き方を認めることで、氷河期世代が「生活インフラ資産」の形成と仕事を両立できる環境を整えることが重要だ。 また、企業の社会貢献活動として、氷河期世代の「生活インフラ資産」形成を支援するプログラムを展開することも有効だ。例えば、社有地の一部を従業員農園として開放したり、耕作放棄地や空き家の再生支援をボランタリー活動として推進し、従業員と地域社会のネットワークづくりのきっかけを創出するなどの取り組みが考えられる。

政策・自治体への期待

空き家活用、小規模農業参入、自家発電設備導入などに対する補助金や税制優遇措置を拡充し、氷河期世代の新たな挑戦を後押しする政策が求められる。 また、実践的な生活スキルを学ぶ機会を提供する公的プログラムの充実も重要だ。農業技術、DIY、健康管理などを学べる講座を各地で開催し、氷河期世代の自立を支援すべきだ。

まとめ ー 氷河期世代が日本の未来へつなげるバトン

氷河期世代は、日本経済の分水嶺に立っている。私たち氷河期世代の選択と行動が、日本社会全体の未来を左右すると言っても過言ではない。

従来型の成功モデルにこだわり続ければ、多くの人が経済的自立を果たせないまま老後を迎え、社会保障制度の崩壊を招きかねない。

しかし、発想を転換し「生活インフラ資産」の形成に取り組めば、新たな自立と物心両面での豊かさの道が開ける可能性がある。

私自身、氷河期世代の一員として厳しい就職活動を経験し、その後、様々な企業の変革を支援する中で、危機を乗り越える力を身につけてきた。 その経験から確信を持って言える。氷河期世代には、逆境を糧に新しい道を切り拓く力がある。 今こそ、過去の挫折や不遇にとらわれず、未来に向けて一歩を踏み出す時だ。それは個人の幸福のためだけでなく、日本社会全体の持続可能性のためでもある。

私たちの世代が先駆けとなって新たな生き方・働き方のモデルを確立することで、次の世代に希望のバトンを渡すことができる。

それこそが、氷河期世代に課せられた歴史的使命ではないだろうか。

本稿が、同じ課題に向き合う多くの方々にとって、一つの指針となれば幸いである。

※アールサーキュレーショングループ株式会社では、生活インフラ資産の形成に向けた情報提供、コミュニティ形成や参加斡旋、プラットフォームサービスの提供、その他 各種サービスの拡大に努めて参ります ご興味をお持ちの自治体様、企業様や、協業をご希望の方、お気軽にお問い合わせください。

最新の投稿