連載「日本農業の岐路 ~自給率向上と持続可能な農業への挑戦~」概要

本連載では、日本農業が直面する課題と未来の可能性を探る。

就農人口の減少と高齢化、食料自給率の低下という現実を踏まえつつ、農家の経済的困難や農産物の流通構造の問題にも切り込んでいく。

特に、地方の過疎化と農業の衰退という密接に関連した問題に焦点を当て、持続可能な農業と地方創生の両立に向けた具体的な道筋を示す。

ソーラーシェアリングなどの新たな農地活用法や高付加価値農業の可能性、食品廃棄問題の解決策など、総合的な視点から日本の食と農の未来を考察していく。

目次

はじめに

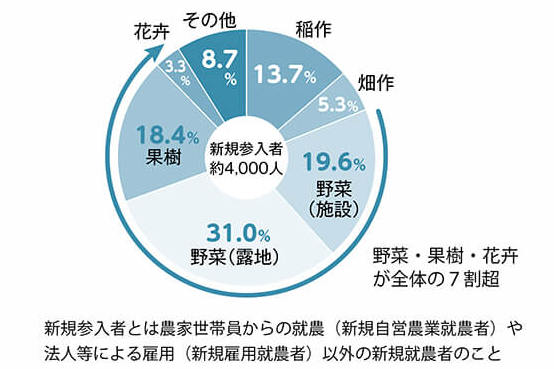

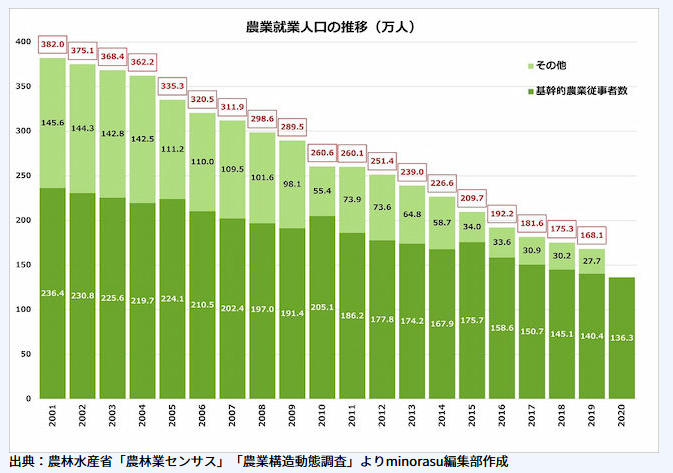

(図1. 農業就業人口の推移 引用:BASF minorasu編集部)

日本農業は今、深刻な岐路に立っている。農林水産省の統計によれば、基幹的農業従事者数は2020年の136.3万人から2024年には111.4万人へと、わずか4年間で約25万人も減少した。この数字が示すのは、毎年平均して5万人以上もの農業者が減少している現実だ。(図1参照)

この危機的状況の背景には、農水省が推進してきた「担い手農家」政策がある。大規模化・効率化を重視するこの政策は、皮肉にも新規就農のハードルを上げ、耕作放棄地の増加を招いてきたのだ。

担い手農家政策の限界

農水省は長年、認定農業者制度を通じて「担い手」と呼ばれる大規模農家を中心に支援を行ってきた。認定農業者になるには「農業経営改善計画書」を市町村に提出し認定を受ける必要があり、比較的規模の大きい経営体が対象となる。

この政策の結果、都府県における経営耕地面積規模別の経営体数は、2000年以降、5ha未満の経営体数は減少する一方、10ha以上の経営体数は一貫して増加している。特に大規模層ほど法人経営体が占める割合が増加しており、30ha以上の経営体では2015年に50.0%だった法人経営体の割合が2020年には60.0%に拡大した。

しかし、この「担い手」中心の政策には明確な限界がある。 近年、農水省自身も「担い手と呼ばれる認定農業者だけで地域の農業を守っていくことが難しくなっている」と認識している。

新規就農の高いハードル

新規就農者にとって最大の障壁となってきたのが、農地法第3条の下限面積要件だ。これは農地の権利取得後に最低これだけの面積を経営しなければならないという基準で、新規就農するにはこの面積以上の農地を取得しなければならず、農業を始めるときのハードルになっていた。

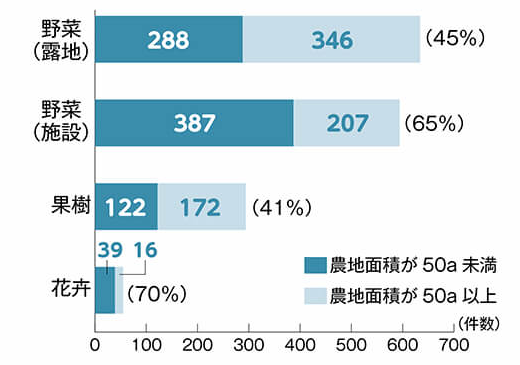

従来、この下限面積は都府県で50a(北海道は2ha)と設定されていたが、これは新規就農者にとって大きな障壁となっていた。統計によると、新規就農者が選ぶ品目は比較的小面積で収益が上がる野菜・果樹・花卉に集中し、これらの就農時の面積は50aを下回っている例が少なくない。

この高いハードルが、新規就農者数の伸び悩みにつながっている。2020年度の認定新規就農者数(いわゆる担い手農家)はわずか1万772人にとどまり、これでは毎年5万人以上減少する農業従事者を補うことはできない。

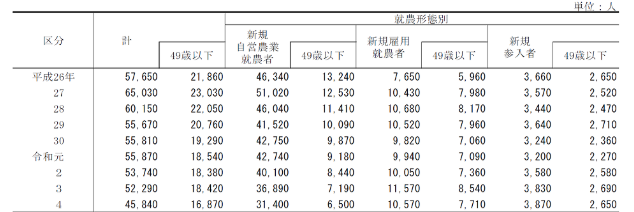

(図2 新規就農者推移 出典:農水省 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sinki/r4/index.html)

新規就農の形態は3つある。

1.新規自営農業就農者:相続や事業承継による経営者としての就農

2.新規雇用収納者:雇用による就農

3.新規参入者:相続や事業承継以外で経営者として就農

新規参入者は全体の10%前後にとどまり、雇用者が全体の30%前後である。

この数字は、実家が農家以外で就農することのハードルの高さを如実に物語っている。

耕作放棄地の増加

担い手農家政策と新規就農の難しさは、耕作放棄地の増加という深刻な問題を引き起こしている。耕作放棄地とは、農林業センサスのアンケートで「1年以上作付けされる予定がなく、数年内に作付けの予定がない」と農家が主観的に回答した土地のことだ。 主観に基づくことと、各自治体における農業委員会の熱量の問題で、耕作放棄地の可視化度合いが異なってきている。 実態としての耕作放棄地は、データで表されているそれよりはるかに多く、この数字は見えないままだ。

BASF社が2020年までの耕作放棄地、遊休農地、荒廃農地の定義やデータをまとめている。ぜひご参照いただきたい。

引用:遊休農地とは? 耕作放棄地との違いや現状、活用事例を一挙解説!

https://minorasu.basf.co.jp/80092#2647

この耕作放棄地の増加は、長い間認知されながらも改善できない深刻な問題となっている。大規模農家に農地が集中する一方で、条件不利地や小規模な農地は放棄されるケースが増えており、これが日本の農業景観を変えつつある。

小規模農家の可能性を再評価する

こうした状況を打開するためには、担い手農家政策を見直し、小規模農家の参入を促進する政策へと転換する必要がある。2025年2月、農水省は農地法第3条の下限面積要件を廃止する方針を打ち出した。 これは「農業を担う者」の裾野を広げるための重要な一歩だ。

小規模農家には、大規模農業にはない強みがある。少量多品目生産による高付加価値化、直売所や産直ECなどを通じた消費者との直接的なつながり、地域コミュニティの維持など、多面的な役割を果たすことができる。

また、小規模農家は新規就農者にとって参入しやすい形態でもある。初期投資が比較的少なく、技術習得のハードルも低いため、若者や定年退職者など多様な人材が農業に携わる入口となり得る。

近年では、比較的小面積で収益が上がる野菜・果樹・花卉の参入が増加し、新規参入時の面積は50aを下回っているケースが半数程度存在する。

高額な設備投資を抑え、面積と収量以外で生き残る策を模索する1つの農業の形態が一般化してきているといってよいだろう。

二層構造による日本農業の再生

日本農業の再生には、「担い手農家」と「小規模農家のコミュニティ」という二層構造を構築することが重要だ。 両者は対立するものではなく、補完関係にあるべきものだ。

担い手農家は規模の経済を活かした効率的な生産を行い、国際競争力のある農業経営を実現する。 一方、小規模農家のコミュニティは多様な農産物の生産や農村文化の維持、耕作放棄地の解消などの役割を担う。

この二層構造を支えるためには、それぞれに適した支援策が必要だ。担い手農家には規模拡大や機械化投資への支援を、小規模農家には参入障壁の低減や技術指導、販路開拓支援などをきめ細かく行うべきだ。

農地ナビの活用で農地取得のハードルを下げる

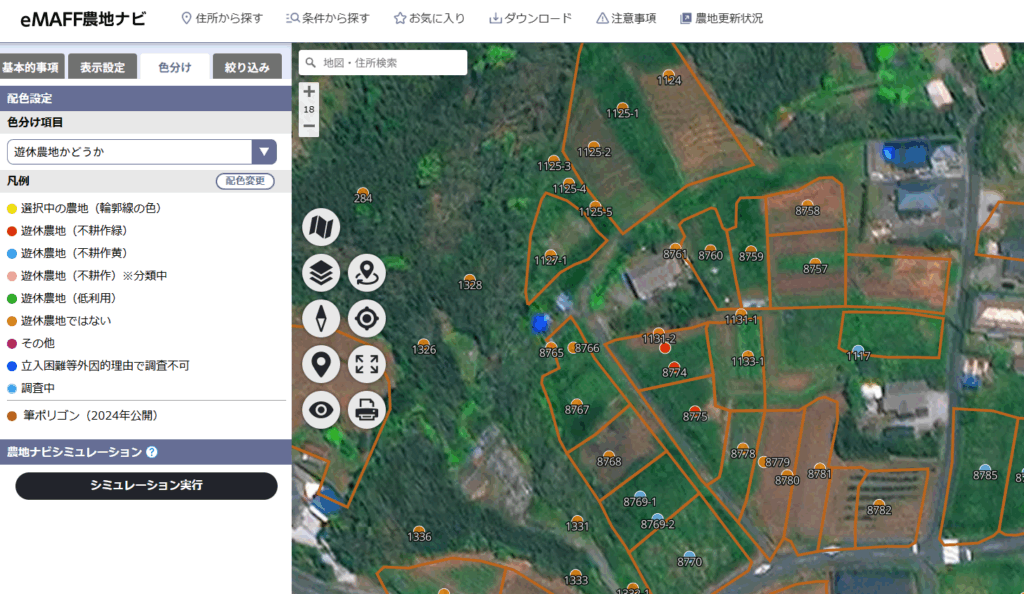

(図5 eMAFF農地ナビイメージ: https://map.maff.go.jp/FarmInformation/Index)

小規模農家の参入を促進するための具体的な取り組みとして、「全国農地ナビ」(eMAFF農地ナビ)の活用が挙げられる。これは農地の位置や面積、所有者の貸し借りの意向などをオンラインで確認できるシステムだ。(図5参照)

全国農地ナビを活用することで、新規就農希望者は自分の条件に合った農地を探しやすくなる。例えば、都市部から農村へ移住して農業を始めたいと考えている人が、移住先の候補地の農地情報をあらかじめ調べることができる。

実際の活用事例として、私の知人は30代男性は全国農地ナビで情報を得た後、地元である長野県の農業委員会に相談し、3反(約3a)の遊休農地を借り受けて野菜栽培を始めた。 当初は下限面積要件を満たせなかったが、市の特例措置を利用することで就農が可能になった。この事例は、情報アクセスの改善と規制緩和の組み合わせが新規就農を促進することを示している。

また、千葉県のある地域では、全国農地ナビの情報を基に、地域の小規模農家が連携して「共同利用組合」を設立。それぞれが小規模でも、機械の共同利用や出荷の協力体制を構築することで、効率的な農業経営を実現している。

小規模農家コミュニティの成功事例

小規模農家のコミュニティ形成による成功事例も各地で生まれている。

事例1:兵庫県丹波市の「小さな農業」ネットワーク 丹波市では、経営規模が1ha未満の小規模農家が88%以上を占めるが、有機野菜、果樹、花弁といった高付加価値の農産物に注力し収益化を実現する農家が多数存在する。22年度、23年度と人口の社会増(転出者を上回る転入者)があったことも特筆すべきことだろう。

事例2:島根県雲南市の「半農半X」モデル 雲南市では、農業だけでなく別の仕事(X)と組み合わせた「半農半X」モデルを推進。小規模農業と地域おこし協力隊活動、IT関連の仕事などを組み合わせることで、安定した収入と充実したライフスタイルを実現している農家が増加している。

個人ができる具体的な行動

日本農業の再生は、政策だけでなく、私たち一人ひとりの行動にもかかっている。

- 地元の農産物を積極的に購入する

直売所や農家レストランを利用し、地域の小規模農家を経済的に支援する また規格外品や旬の農産物を活用することで、農家の経営安定に貢献する - 農業体験や援農ボランティアに参加する

休日を利用して農業体験やNPO法人などが主催する援農ボランティアに参加することで、農業への理解を深めるとともに、農家の労働力不足解消に貢献する - 小規模就農を検討する

定年後の生きがいや副業として、40代・50代のうちに小規模な農業を始めてみる 全国農地ナビで情報収集し、地域の農業委員会や農協に相談することで、自分に合った農地を発見する - 農業関連のクラウドファンディングに参加する

新規就農者や小規模農家を支援するクラウドファンディングに参加することで、資金面での支援を募る 資金提供のリターンとして農産物を提供するなどの方策も検討する

農の在り方の多様性の許容と

日本農業は今、大きな転換点にある。担い手農家政策の限界が明らかになる中、小規模農家の可能性を再評価し、多様な担い手による重層的な農業構造を構築することが求められている。

農地法第3条の下限面積要件廃止は、その第一歩に過ぎない。

小規模農家の参入を促進し、コミュニティを形成するための具体的な支援策が必要だ。全国農地ナビの活用促進や、小規模農家向けの技術指導、販路開拓支援などを充実させることが急務である。

そして何より重要なのは、私たち一人ひとりが日本農業の現状と課題を理解し、自分にできる行動を起こすことだ。地元の農産物を購入する、農業体験に参加する、小規模就農を検討するなど、個人の小さな行動が集まれば、大きな変化を生み出すことができる。

日本農業の未来は、大規模化一辺倒ではなく、多様な担い手による多様な農業の共存にある。

次回の連載「農地活用と地方移住の壁 ~農業参入の現実と可能性~」では、新規就農者が直面する「農地取得」と「地方移住」の具体的な課題に焦点を当てる。農地法の規制や地域コミュニティへの溶け込みの難しさ、生活基盤の不足など、都市部から地方への移住を阻む要因を詳細に分析する。

最新の投稿