連載「日本農業の岐路 ~自給率向上と持続可能な農業への挑戦~」概要

本連載では、日本農業が直面する課題と未来の可能性を探る。

就農人口の減少と高齢化、食料自給率の低下という現実を踏まえつつ、農家の経済的困難や農産物の流通構造の問題にも切り込んでいく。

特に、地方の過疎化と農業の衰退という密接に関連した問題に焦点を当て、持続可能な農業と地方創生の両立に向けた具体的な道筋を示す。

ソーラーシェアリングなどの新たな農地活用法や高付加価値農業の可能性、食品廃棄問題の解決策など、総合的な視点から日本の食と農の未来を考察していく。

目次

はじめに

「いつか田舎で農業をやりたい」

都会の喧騒に疲れた人々の間で、こんな願望を抱く人は少なくない。しかし、その思いを実現しようとすると、想像以上の壁が立ちはだかる。農地を手に入れるのは簡単ではなく、地域社会に溶け込むのも容易ではない。そして何より、農業だけで生計を立てることの難しさが、多くの人の夢を挫折させている。

日本の農業就業人口は2020年時点で136万人。この10年間で約40%も減少し、平均年齢は67.8歳と高齢化が進んでいる。一方で、地方には耕作放棄地が増え続け、その面積は全国で約41万ヘクタール(2020年)に達している。農地はあるのに、それを耕す人がいない——この矛盾した状況が続いている。

なぜ、農業への新規参入はこれほど難しいのか。そして、その壁を乗り越えるにはどうすればよいのか。本稿では、農業参入の具体的な障壁と、それを克服するための方策を探っていく。

農地取得の高い壁

「農地法」という名の参入障壁

農業を始めるには、まず農地が必要だ。しかし、農地の取得は一般の土地購入とは大きく異なる。農地法という特別な法律によって厳しく規制されているからだ。

農地を取得するには、農地法第3条に基づく許可(通称「三条申請」)が必要となる。この許可を得るためには、「農地のすべてを効率的に利用して耕作すること」「必要な農作業に常時従事すること(年間150日以上)」などの条件を満たさなければならない。

つまり、週末だけ農業をしたい、といった「趣味的農業」では農地を取得できないのだ。この規制は、農地を守るために設けられたものだが、結果として新規参入の大きな障壁となっている。

農地バンクの活用と限界

こうした状況を改善するため、2014年に「農地中間管理機構(農地バンク)」が各都道府県に設立された。これは、農地の貸し借りを仲介する公的機関で、新規就農者も比較的容易に農地を借りることができる。

しかし、実際には機能していないケースも多い。ある地方自治体の担当者はこう語る。「農地バンクに登録されている農地は、条件の悪い場所が多い。水はけが悪かったり、日当たりが悪かったりと、ベテラン農家でも収益を上げるのが難しい農地が中心です」

また、農地バンクを通じて借りられるのは農地だけであり、住居や農業用施設は別途確保する必要がある。これが、都市部から移住して農業を始めようとする人々にとって、さらなる障壁となっている。

初期投資の重さと収益性の低さ

農業機械と施設の高額な初期費用

農業を始めるには、農地以外にも多くの投資が必要だ。トラクターや耕運機といった農業機械、ハウスなどの施設、そして種苗や肥料などの資材費。これらを合わせると、小規模な農業でも数百万円、本格的な施設園芸となれば数千万円の初期投資が必要となる。

例えば、中古のトラクターでも100万円前後、小型の耕運機でも10万円以上する。ビニールハウス1棟の建設費は、規模にもよるが数十万円から数百万円かかる。こうした高額な初期投資が、新規就農のハードルを上げている。

(農政局からの情報によると、暖房器具を入れないとすると5,000円/坪、暖房器具込みの場合、約2,000万円/反が相場とのこと)

補助金制度の活用と限界

こうした初期投資の負担を軽減するため、国や自治体はさまざまな補助金制度を設けている。例えば、農業次世代人材投資事業(経営開始型)では、50歳未満の新規就農者に対して年間最大150万円(夫婦の場合は225万円)を最長5年間給付する制度がある。

しかし、これらの補助金にはほぼ専業農家にのみ適用される条件の厳しさと、年齢制限や所得制限があり、誰もが利用できるわけではない。また、申請手続きの煩雑さや、交付までの時間的なギャップも課題となっている。

地域コミュニティへの参画という見えない壁

「よそ者」として生きることの難しさ

農業は単なる生業ではなく、地域社会と密接に結びついた営みだ。水利権や農道の管理、共同作業など、地域コミュニティとの協力なしには成り立たない側面がある。

しかし、都市部から移住してきた「よそ者」が地域に溶け込むのは容易ではない。言葉や習慣の違い、地域特有のしきたりなど、目に見えない壁が存在する。

ある移住者はこう語る。「農業技術よりも、地域の人間関係づくりの方が難しかった。水路の掃除や草刈りなどの共同作業に参加しないと、水を使わせてもらえないこともある。でも、そういった暗黙のルールは、住んでみないとわからない」

地域おこし協力隊という入口

こうした壁を乗り越える一つの方法として、「地域おこし協力隊」制度の活用がある。これは、都市部から過疎地域に移住し、地域協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を図る取り組みだ。

任期中(最長3年)は月額20万円程度の報酬が支給され、活動費も別途支給される。この制度を活用して地域に入り、人間関係を構築しながら農業の知識や技術を学び、任期終了後に就農するというパターンが増えている。

実際、地域おこし協力隊の約4割が任期終了後も同じ地域に定住し、そのうち約2割が農林水産業に従事しているというデータもある。地域との関係性を築きながら、段階的に農業に参入するという方法は、成功率を高める一つの道筋と言えるだろう。

「半農半X」という新たな農業の形

農業だけでは生計が立てられない現実

農業を始める上での最大の課題は、収益性の低さだ。特に小規模農業では、生計を立てるだけの収入を得ることが難しい。

農林水産省の調査によれば、販売農家の平均所得は年間約150万円(2019年)。これだけでは生活できないため、多くの農家が年金や兼業収入に頼っているのが実情だ。

リモートワークと農業の組み合わせ

こうした状況を踏まえ、近年注目されているのが「半農半X」という生き方だ。これは、農業と他の仕事(X)を組み合わせて生計を立てるスタイルで、特にコロナ禍以降のリモートワークの普及により、実現可能性が高まっている。

IT企業に勤めながら週末は農業に取り組む、フリーランスのデザイナーとして仕事をしながら農業も営む、といった働き方が増えている。こうした「複業」としての農業は、収入リスクを分散させながら、農業に携わることができるという利点がある。

総務省の「テレワーク人口実態調査」によれば、2021年時点でテレワーク実施率は約30%に達している。この流れは、地方での「半農半X」という生き方の可能性を広げている。

空き家と耕作放棄地の活用

増え続ける空き家と耕作放棄地

日本の空き家は2018年時点で約849万戸、空き家率は13.6%に達している。また、前述の通り耕作放棄地も約41万ヘクタールと、九州の福岡県とほぼ同じ面積が放置されている状況だ。

これらは地方の衰退を象徴する問題だが、見方を変えれば、新規就農者にとっては大きなチャンスでもある。

空き家バンクと農地のセット活用

多くの自治体では「空き家バンク」を設置し、移住希望者に空き家情報を提供している。中には、空き家と農地をセットで紹介する取り組みも始まっている。

例えば、長野県飯山市では「農ある暮らし応援プログラム」として、空き家と農地のマッチング、農業指導、地域コミュニティへの橋渡しをワンストップで行っている。こうした総合的な支援策は、移住のハードルを大きく下げる効果がある。

また、空き家改修の補助金制度を設けている自治体も多い。最大100万円程度の補助が一般的だが、中には300万円以上の手厚い支援を行っている地域もある。

農地活用の新たな可能性

農地転用の厳しい規制

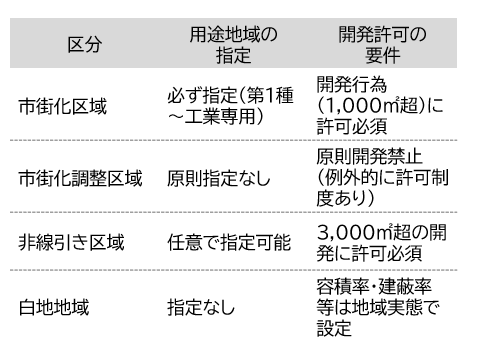

(図1 農地活用がしやすい地域 図2 都市計画区分)

農地は農地法だけでなく、都市計画法や農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によっても厳しく規制されている。特に、農業振興地域内の農用地区域(いわゆる「青地」)は、農地以外への転用が原則禁止されている。

これは優良農地を守るための規制だが、一方で農地の多様な活用を阻む要因ともなっている。

市街化調整区域には実態として農地はない。都市近郊の市街化調整区域に耕作放棄地は散見されるが、ほぼ農振地域の指定がされており、農業委員会の説得をしての転用は非常に難しい。

農地を利活用をするとなれば、開発許可の規制が厳しくない非線引き区域、または都市計画区域外の農地となってくる。

多様な農地活用の可能性

しかし近年、農地の多様な活用を認める動きも出てきている。例えば、「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」は、農地に支柱を立てて上部に太陽光パネルを設置し、農作物の栽培と発電を同時に行う取り組みだ。これにより、農業収入に加えて売電収入も得ることができる。(詳細は次回解説)

また、農家レストランや農家民宿、観光農園など、農業と観光を組み合わせた「農泊」の取り組みも広がっている。2018年の農地法改正では、市町村が策定する「地域再生計画」に基づき、農用地区域内でも農家レストランなどの設置が可能になった。

こうした規制緩和の流れは、農業の多角化と収益性向上の可能性を広げている。

移住と就農を成功させるために

段階的アプローチの重要性

農業への参入と地方への移住を成功させるためには、段階的なアプローチが重要だ。いきなり全てを変えるのではなく、まずは週末農業から始める、お試し移住を活用する、地域おこし協力隊として地域に入るなど、リスクを抑えながら徐々に移行していくことが成功の鍵となる。

また、最初から自立農業を目指すのではなく、「半農半X」として複数の収入源を確保しながら、徐々に農業の比重を高めていくという方法も有効だ。

情報収集と人的ネットワークの構築

成功の秘訣は、徹底した情報収集と人的ネットワークの構築にある。各自治体の支援制度は千差万別であり、同じ県内でも市町村によって大きく異なる。移住フェアや農業体験プログラムに参加し、実際に現地を訪れて情報を集めることが重要だ。

また、すでに移住して農業を始めている先輩たちとのつながりも貴重な財産となる。SNSやブログで情報発信している新規就農者も多く、そうした人々とのネットワークを構築することで、見えない壁を乗り越えるヒントが得られるだろう。

農業と地方の未来に向けて

農業への参入障壁は確かに高い。しかし、その壁は少しずつ低くなりつつある。リモートワークの普及、空き家・耕作放棄地の増加、各種支援制度の充実など、農業と地方移住を取り巻く環境は変化している。

重要なのは、理想だけを追い求めるのではなく、現実を直視した上で、自分なりの農業との関わり方を見つけることだ。専業農家になることだけが農業との関わり方ではない。週末農業や半農半X、農業体験や援農ボランティアなど、多様な形で農業と関わることができる。

日本の農業は今、大きな転換点にある。高齢化と担い手不足という危機に直面する一方で、新たな価値観や技術の導入により、これまでにない可能性も広がっている。農業への道は決して平坦ではないが、その先には豊かな実りが待っているはずだ。

次回「持続可能な農地活用の新たな形 ~ソーラーシェアリングの可能性~」では、農地に太陽光パネルを設置しながら作物栽培も行う「ソーラーシェアリング」を深堀する。この革新的な取り組みは、農業収入に売電収入を加えた経営の安定化と再生可能エネルギーの普及を同時に実現する。導入事例や成功のポイント、活用できる補助金制度まで、農業と再生可能エネルギーの共存による新たな可能性を探っていく。

最新の投稿